Herbert

II de Vermandois (900-943)

Le carolingien Herbert II de Vermandois (900-943), a

pour aïeul Charlemagne, dont le père Herbert I a été assassiné en 900. Il fait

un beau mariage avec la fille d’un premier lit du roi Robert, Adèle qui lui

apporte le comté de Meaux.

Après la destitution du roi carolingien, l’Est et

l’espace champenois s’ouvrent devant lui.

Il sert loyalement le roi Raoul, et lui sauve même

la vie dans un combat contre les Normands. Le roi attribue la succession de

l’archevêque de Reims à Hugues, le second fils d’Herbert, qui n’a alors que 5

ans. En attendant qu’il soit en âge d’exercer le ministère, son père prend en

charge le temporel, laissant le spirituel à l’évêque de Soissons, qui lui est

tout acquis. Hugues ayant atteint sa vingtième année, obtient la prêtrise et

peut être alors consacré archevêque.

Herbert de Vermandois est le premier de la lignée.

Il disparaît en 943, la mort le surprenant au milieu d’une harangue, devant ses

hommes.

Ses terres sont dispersées en 946, entre ses

enfants, tous ses fils ayant atteint leur majorité, fixée à 12 ans chez les

Carolingiens.

Herbert III, dit le Vieux (943-980)

Herbert II décédé, lui succède son fils aîné Herbert

III, dit le Vieux (943-980), qui épouse en 951 la vieille reine Ogive, la mère

de Louis IV. Il entre si bien dans la faveur du roi Lothaire, qu’il peut se

targuer du titre de comte des Francs, puis de la charge de comte du palais,

origine du titre de comte palatin, que porteront plus tard des comtes de Champagne.

Son nom figure même au revers d’un denier royal.

Tandis que son aîné s’emploie à faire fructifier sa

part de l’héritage paternel, son frère Robert, reçoit en dot, lors de son

mariage avec la fille de Gilbert comte d’Autun et de Châlons, le comté de

Troyes, et devient ainsi comte de Meaux et de Troyes. Il expulse, en 959, notre

évêque Anségise (ancien chancelier du roi Raoul), s’intitulant « le très

glorieux comte de la ville de Troyes ».

Troyes est alors la seule cité épiscopale de

Champagne dans laquelle le comte règne sans partage.

Jusqu’au début du XIII° siècle, où le pape Innocent

III désigne l’archidiacre Hervée, c’est lui qui propose les évêques, dispose de

la régale (droit de percevoir les revenus de l’évêché pendant sa vacance), est

le seul maître de la monnaie…

Toutes ces prérogatives expliquent le rôle capital

que la ville de Troyes jouera dans la constitution du futur comté de Champagne.

Herbert

IV le Jeune (980-995)

Herbert le Vieux ne laisse aucun héritier direct,

mais deux neveux, l’un Herbert IV dit le

Jeune, fils de son frère Robert de Meaux et de Troyes, l’autre Eude I de Blois.

Eudes

I de Blois (980-996)

Eudes I de Blois fils de son beau-frère Thibaud de

Blois, désignés à cette époque, comme « des hommes illustres et d’une puissance

reconnue », auxquels le roi Lothaire partage l’héritage d’Herbert le Vieux.

Le fils d’Herbert le Jeune décède en 1020, ainsi

s’éteint la lignée herbertienne à Troyes.

Eudes

II le Champenois (1004-1037)

Le roi Robert le Pieux, auquel revient le choix du

successeur, donne la préférence à Eudes de Blois, dit Eudes II le Champenois,

et lui donne le titre de comte palatin.

Eudes se trouve dans une situation difficile, entre

Henri I qui le déloge de Sens et Conrad II. Il remporte un premier succès en s’emparant de

Bar-le-Duc. Il livre sa dernière bataille sur les rives de l’Ornain, au nord de

Bar le 15 novembre 1037, et tombe dans la mêlée. C’est seulement le lendemain

qu’au milieu de tous les cadavres laissés sur le champ de bataille, son corps

nu et mutilé est relevé par Richard, le saint abbé de Saint-Vanne de Verdun et

rendu à la comtesse Ermengarde, qui le fait ensevelir, à côté de ses aïeux,

dans l’abbaye de Marmoutier.

Etienne II lui succède, subit une sévère défaite, et

de mauvaise santé meurt en 1048, laissant un fils, Eudes, troisième du nom, qui

n’est pas en âge de régner.

Thibaud

I (1037-1089)

Cela fait le bonheur de son frère Thibaud I, qui

obtient la tutelle de son neveu, et se trouve ainsi à la tête de l’ensemble

bléso-champenois sur lequel régnait son père.

Dès son avènement en Champagne, Thibaud se distingue

par le zèle avec lequel il soutient le retour de l’église, vers l’idéal

monastique et favorise le regroupement prôné par les Bénédictins.

En 1048, il donne ainsi à l’abbaye de Montier-la-Celle,

une église de Provins, puis l’église de Sainte-Savine, tandis que l’évêque de

Troyes lui donne l’église de Saint-André.

Avec lui, en Champagne, les Juifs vivent en bonne

entente avec leurs voisins chrétiens. Ils ont pour activité le commerce et le

crédit, surtout l’usure, et le comte leur fait payer des aides et des taxes

plus lourdes qu’aux chrétiens. Les juifs jouent ainsi un rôle essentiel dans le

démarrage des échanges économiques qui feront la prospérité du comte de

Champagne. C’est au sein de cette communauté que naît en 1040, Salomon Rachi,

qui entreprend le commentaire du Talmud et de la Tora et restera le premier, le

plus connu des juifs de France et même du monde. Thibaud se rapproche du roi

Henri, étant assidu à la cour royale, où il reprend le titre de comte palatin

porté par son père. Thibaud est aussi aux côtés du roi dans sa guerre contre le

duc de Normandie. En guise de son attachement, dès 1047, il donne à son fils le

nom du roi : Henri.

Thibaud sait que la tutelle qu’il exerce sur Eudes

III arrive à sa fin 1058, quand le jeune comte sera en âge de régner. Pour

conserver la puissance qu’elle lui confère, il attend de Henri1 qu’il «

médiatise les terres champenoises », c’est-à-dire qu’il crée un échelon

intermédiaire entre le roi et le comte de Troyes, en faisant de celui-ci le

vassal du comte de Blois. A cette idée, le jeune Eudes III se cabre. Ce dernier

s’engage en septembre 1066, sous la bannière de Guillaume de Normandie à la

conquête de l’Angleterre. Après la victoire de Hastings, il épouse une sœur de

Guillaume le Conquérant.

Vers la fin des années 50, Thibaud1 a la bonne idée

d’épouser en seconde noces Adèle, fille de Raoul de Valois et d’Adélaïde de

Bar-sur-Aube. Il commande ainsi la vieille via Agrippa, qui sera bientôt l’une des

grandes voies commerciales entre l’Italie et les Flandres.

La sage politique de Thibaud1 lui permet d’atteindre

ce qui à l’époque est un grand âge. Il décède, dans sa 70° année en 1089. Le

comte Hugues place un prieuré sous son vocable, au pied du château qu’il

possède à Isle-Aumont.

Etienne-Henri (1089-1102)

Fils de Thibaud I, Etienne-Henri entre dans la

carrière bien avant la mort de son père. Les qualités que montre le jeune comte

et encore plus l’importance stratégique des terres qui lui sont promises,

convainquent Guillaume le Conquérant de lui donner la main d’Adèle, sa fille

aînée. C’est de toutes ses filles celle en laquelle le roi d’Angleterre se

reconnaît le mieux et a la plus grande confiance. A la suite de ce mariage, les

Thibaudiens auront partie liée avec la Couronne d’Angleterre dans leur vieille

hostilité contre les Capétiens.

En vertu de son droit d’aînesse, Etienne-Henri

succède à son père, et devient maître d’un domaine plus vaste que le domaine du

roi, « ayant sous son autorité autant de châteaux que de jours dans l’année, et

se considérant comme l’égal du roi ».

Il devient le chef d’une croisade en 1096, et le

jour de Pâques 1098, son chapelain lui apporte les têtes de 60 cavaliers turcs

que ses hommes on réussi à prendre. Un exploit ! Il repart en 1100. Il se fait

tuer en 1101, étant 200 contre 20.000 égyptiens.

Etienne-Henri décède pendant la minorité de ses 3

fils. Son épouse Adèle gouverne alors ses états « avec honneur et noblesse »,

montrant autant de savoir-faire dans l’organisation de son gouvernement que de

sa cour.

Hugues, comte de Troyes (1093-1125)

A Troyes, où depuis plus de 100 ans, les comtes sont

seuls maîtres, se dresse la grosse tour qui témoigne de leur puissance. C’est

là que le comte Hugues gouverne, qu’il réunit son conseil, qu’il rend la

justice, qu’il accueille ses vassaux. Parmi les plus puissants, ce sont autour

du comté de Troyes : les seigneurs de Traînel, d’Ervy, de Chappes… D’autres,

supportent mal leur état de vassalité : celui de Brienne maître de Ramerupt, le

comté de Bar-sur-Seine,… Il inféode la petite seigneurie de Vendeuvre,

Hugues ne mène pas de grande politique, comparable à

celle qui occupe Etienne-Henri, mais cette politique prudente sans coup d’éclat

est efficace. De plus, notre comte est pieux, d’une piété encore plus profonde

que celle de son père. Sa piété sert son pouvoir, elle lui permet de l’étendre

grâce aux établissements religieux qu’il entretient de ses libéralités et aux

fondations dont il acquiert ou inféode la garde.

Il prend la route de la Terre Sainte, en 1104 et en

1113. Avant de partir en Palestine, il fait des donations à nombre d’abbayes.

Dans ses deux séjours en Terre sainte, il est accompagné par Hugues de Payns,

qui, avec Bernard de Clairvaux, est à l’origine des Templiers. Avant son

départ, convaincu de l’infidélité de sa trop jeune épouse, il déshérite

l’enfant qu’elle a mis au monde, menaçant même de jeter le petit Eudes au feu.

En 1116, le comte Hugues rejoint ces « pauvres chevaliers du Temple ».

Hugues est le premier à porter le titre de comte de

Champagne.

La dérivation de la Seine, dans son œuvre

principale, est l’œuvre exclusive des Comtes de Champagne, notamment de

Thibault II, dit le Grand, et de son fils Henri I le Libéral : « Ce n’est que

sous le gouvernement intelligent et fécond des comtes de Champagne que les eaux

de la Seine sont distribuées dans la ville et sa banlieue. L’ensemble de ces

grands travaux, n’est rien moins qu’un chef d’œuvre… »

Les premiers travaux, exécutés pour amener les eaux

de la Seine dans la ville de Troyes, datent du règne du comte de Champagne

Hugues I.

Les travaux suivants sont attribués à Thibault le

Grand, son successeur et neveu, qui continue les travaux, œuvre considérable,

digne d’être comparée à celle qui peut s’exécuter de nos jours, et qui ont pour

but :

1-) la sûreté de la ville,

2-) son alimentation,

3-) l’industrie de ses habitants.

Mais les grands travaux sont surtout dus à Henri 1er

le Libéral, qui fait preuve déjà à son époque, de connaissances hygiéniques

fort étendues.

La Seine, qui ne fait alors que côtoyer les murs de

notre ville, lui paraît mériter une attention toute particulière. Ce comte se

préoccupe de l’irrigation à l’intérieur de Troyes. Il fait creuser, à partir de

la Seine, entre 1157 et 1174, le canal des Trévois. Grâce aux canaux qui le

prolongent, le terrain marécageux de cette partie sud se trouve assaini. Cela

permet aussi le dessèchement du marais de Montier-la-Celle, dont les

exhalations nuisent à la salubrité de l’air et causent souvent des maladies dangereuses.

Après avoir creusé les premiers canaux, le comte

élève les chaussées et construit de grandes usines : de Pétail, le Roy, la

Moline, Notre-Dame, la Rave, la Pielle, Jaillard, Meldançon, Brusley, puis

après le creusement des canaux du quartier des Tanneries, la construction des

moulins de la Tour, de Saint-Quentin, de Croncels et de Sancey.

Thibaud

II le Grand (1125-1151)

Thibaud II a été appelé par l’histoire Thibaud le

Grand. Ce surnom, il ne le doit pas à ses victoires militaires, mais au regard

lucide qui lui a permis d’apercevoir, avant les princes de son temps, les

nouveaux champs de bataille que l’évolution économique leur proposait. Il a pu

ainsi tirer le meilleur parti pour la constitution de l’unité et de l’autonomie

champenoise de l’élan vital né en Occident, dont les effets se font partout

sentir en son temps. " Démographie, agriculture, industrie, monnaie et

commerce : tout progresse, tout s’accélère ".

Thibaud ne tarde pas à rencontrer l’abbé de

Clairvaux. Bernard devient son ami, un ami attentif à le conduire sur la voie

de la sagesse et de la miséricorde. Ils se rencontrent plusieurs fois, et

d’abord au concile de Troyes en 1128. Ensuite, le comte se rend lui-même à

Clairvaux au moment où saint Bernard s’emploie à le réconcilier avec le roi

Louis VII.

Thibaud suit les conseils que Bernard lui prodigue

en de nombreuses lettres, pleines de marques d’estime et de considération, où

il lui demande notamment d’ouvrir généreusement ses greniers aux pauvres dans

les périodes de famine, d’aller visiter les hôpitaux, et de renoncer au luxe.

Il comble de bienfaits le monastère de Clairvaux, qui lui doit sa

reconstruction en 1135.

En même temps, à Troyes, le comte se préoccupe

d’installer des chanoines réguliers à Saint-Loup, intervenant dans la marche de

cette abbaye, " pour faire rentrer les chanoines qui y mènent trop douce

vie, sous la règle augustinienne ".

Thibaud II attire toute l’Europe aux foires de

Troyes, et institue le " conduit des foires ".

Il signifie ainsi qu’il étend hors de ses domaines

sa protection aux marchands, qu’il " conduit " comme s’ils lui "

appartenaient " encore. Ceux qui les attaqueraient, allant aux foires ou

en revenant, auraient affaire au comte de Champagne, qui n’hésiterait même pas

à recourir au roi, comme ce fut le cas en 1148. C’est pourquoi les commerçants, ainsi rassurés, vont

être attirés vers Troyes, hors de leurs lointaines régions.

" A leur arrivée dans sa ville de foire, le

comte offre aux marchands bon hébergement et toutes les commodités nécessaires

à l’exercice de leur métier: entrepôts, halles, étals, places et rues

réservées. Au lieu de tentes dans la prairie, il leur assure le logement dans

des maisons qu’il loue ou même fait construire dans les quartiers qu’il

détermine. Le comte se préoccupe aussi d’assurer une capacité hospitalière

suffisante pour accueillir les marchands, souvent épuisés par les fatigues de

la route ".

Des maisons définitives en bois commencent à se

bâtir dans le quartier des foires, autour des places du Marché-au-blé (Place Jean

Jaurès) et de l’Etape-au-vin (place Audiffred), là où se rend la justice,

auprès du pilori.

La grande diversité des poids et mesures d’un pays à

l’autre exige un strict contrôle et l’adoption d’un étalon unique tels "

l’aulne " et " le poids de Troyes ", un poids dont le système

anglais actuel conserve des survivances.

Les itinéraires commerciaux ont fait de Troyes le

pivot des échanges internationaux, pour deux siècles. La ville se trouve à la

jonction des routes venant du sud, du nord, et du nord-ouest. L’ancien chemin

romain et carolingien, qui menait de Langres à Châlons et à Reims, s’est

détourné à son profit.

Thibaud II, est à ce point conscient de l’importance

que revêt pour l’avenir de ses foires la présence des marchands de draps

flamands, qu’oubliant les vieilles rancunes, il envisage en 1143, avec le comte

de Flandre Thierry d’Alsace, le mariage d’Henri, son fils aîné, avec Laurette

de Flandre. Il pressent que la rencontre sur ses foires des marchands drapiers

du Nord et des Italiens maîtres du commerce méditerranéen fera de son comté le

cœur économique de l’Europe !

Thibaud crée et fixe à Troyes l’industrie et

l’esprit de commerce. Il crée des manufactures, et, pour leur commodité, il

partage la Seine en une infinité de ramifications qui la portent dans tous les

ateliers : entreprise digne de l’admiration des siècles les plus éclairés.

Le roi Louis VI lui donne le titre de comte palatin

et, croyant proche son heure dernière, lui confie la tutelle de son fils Louis

VII, qu’il a fait sacrer à Reims, mais qui n’a encore que quinze ans.

En 1137, Louis VI lui demande de conduire l’escorte

de 500 chevaliers qu’il donne à son fils pour l’accompagner à Bordeaux, à la

célébration de ses noces avec Aliénor d’Aquitaine.

Lorsque son fils Henri revient des Lieux Saints où

Louis VII est encore, il apporte une lettre du roi adressée à Thibaud II :

" L’amitié que du fond du cœur nous portons à ton fils nous invite à

t’écrire de cette terre lointaine pour la gloire de ton nom. Le dévouement dont

il n’a cessé de témoigner à notre égard et ses gracieux services lui ont gagné

notre faveur. Nous te faisons cette lettre pour t’exprimer notre reconnaissance

et ajouter à l’affection que tu lui portes ".

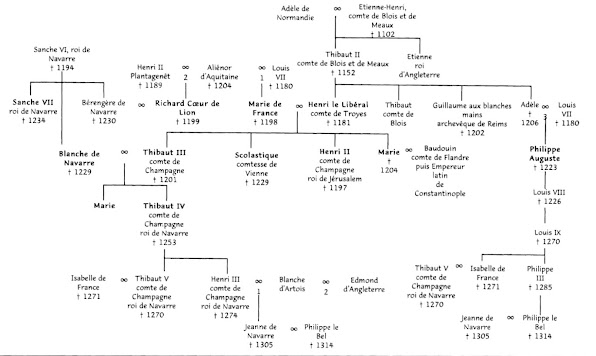

Thibaud eut quatre fils et six filles :

-

Henri I, Comte de Champagne et de Brie,

-

Thibault le Bon, Comte de Blois et de Chartres,

-

Etienne, Comte de Sancerre en Berry,

-

Guillaume, qui fait une carrière fulgurante, successivement doyen du

chapitre de Meaux, prévôt du chapitre de Saint-Quiriacz et de Saint-Denis,

Evêque de Chartres, Archevêque de Sens, cardinal de Sainte-Sabine, légat

pontifical, puis archevêque de Reims, avec le surnom de

Guillaume-aux-Blanches-Mains.

Quelques auteurs ajoutent un cinquième fils

(naturel), Hugues, Abbé de Citeaux en 1155.

Les filles de Thibaud sont :

-

Agnès, femme de Regnauld, Comte de Bar,

-

Marie, qui épouse Eudes II, Duc de Bourgogne,

-

Elisabeth, mariée à Roger, Duc de Pouille, fils de Guillaume, Roi de

Sicile,

-

Mahaut, femme de Geoffroy, Comte de Perche,

-

Marguerite, religieuse de Fontevraud,

-

Adèle, que Louis VII, dit le Jeune, épouse en troisième noces, en 1160.

Thibaud décède le 8 janvier 1152.

Tous les auteurs de son temps font de grands éloges

de ce Comte. On dit de lui :

"

...Thibaud était le père de l‘orphelin, le défenseur de la veuve, l’œil de

l’aveugle, le pied du boiteux ... ".

Henri

1er le Libéral ou le Large (1151-1181)

Il naît à Troyes en 1127. Fils aîné de Thibaud II,

il lui succède. Il est si généreux et possède de si grandes vertus, qu’il

portera les surnoms de " Libéral, le large, père du conseil, tuteur des

pauvres et orphelins et grand justicier ".

La grande fortune qui lui vient de ses foires, Henri

ne l’emploie pas seulement aux dépenses ordinaires de la charité, il la

consacre à l’embellissement de Troyes, en l’ornant de beaux monuments (le

palais, la collégiale, la maison- Dieu, ...) et d’églises, comme Saint-Etienne,

Sainte-Madeleine, Saint-Nicolas et Saint-Pantaléon. De 1152 à 1180, c’est lui

qui gouverne la Champagne, et fait fonction de Maire pour la ville de Troyes. Il

aime lire les poètes latins, Virgile, Horace, et aussi les Pères de l’Eglise.

Il est le premier comte de Champagne à constituer une bibliothèque, et il en

fait orner les manuscrits par un atelier d’artistes. Il protége les arts.

Marie, sa femme, agit de même. Ils font de Troyes, l’un des berceaux de la

littérature de son temps et de tous les temps.

Henri devient le gendre du roi Louis VII, qu’il a accompagné

à la croisade en 1147. Marie de France, fille aînée de Louis VII et d’Aliénor

d’Aquitaine, a 8 ans quand elle est fiancée à Henri 1er, en 1153. Le mariage a

lieu en 1164. Leur premier enfant, Henri, naît en 1166. Les liens entre Louis

VII et Henri 1er se resserrent en 1160, quand la sœur du comte, Adèle, épouse

le roi de France. De cette union naît Philippe-Auguste. Ces alliances par

mariage préparent la réunion de la Champagne à la couronne de France, un siècle

plus tard. Un des principaux conseillers du roi est un des frères du comte

Henri, Guillaume-aux-Blanches-Mains, qui devient en 1176 archevêque de Reims. Le

comte Henri évite de lever de lourds impôts. La ville de Troyes commence à

prendre la forme d’un bouchon de champagne qu’elle conserve toujours.

Henri 1er fait creuser le canal des Trévois. Grâce

aux canaux qui le prolongent, le terrain marécageux se trouve assaini. Les

tanneurs et les bouchers s’y installent. La Vienne est dérivée pour servir

d’égout. L’eau est utilisée aussi pour combattre les incendies. Il distribue

les canaux pour le service des moulins, des papeteries, blanchisseries et

autres manufactures.

Le comte établit l’Hôtel-Dieu et les hospices

Saint-Nicolas et Saint-Abraham. Il crée 196 canonicats, plus du quart de ceux

qui existent dans le royaume. Le chiffre est tel que le roi Louis VII s’en

alarme. Prolongeant la durée des foires, il parvient à la continuité du

mouvement commercial recherchée par Thibaud II, et crée la fonction de garde

des foires, et aménage les quartiers qui leur sont réservés, ce qui permet

l’arrivée des marchands italiens qui apportent les produits de luxe amenés par

caravanes d’Arabie, de l’Inde, de l’Extrême-Orient, épices recherchées en cuisine

comme en pharmacie, soieries et précieuses étoffes d’Orient... D’Allemagne,

viennent les pelleteries du Nord, les fourrures précieuses, le vair, le gris,

l’écureuil…D’Espagne, le merveilleux cuir cordouan. Bientôt on trouve de tout,

aux foires de Champagne, même, comme dit un fabliau : " le bon sens q’une

épouse demande à son mari volage de rapporter de la foire de Troyes ".

Le rayonnement des foires du comte s’étend à toute

l’Europe, et comme l’on y échange non seulement des marchandises, mais aussi toutes

informations nécessaires au commerce, leur fréquentation devient indispensable

pour tout marchand sérieux. L’on dit :" ne pas savoir ses foires de

Champagne ".

En 1178, Henri se croise. Il envoie en Champagne

quelques insignes reliques qui feront la gloire et la fortune de ses églises.

Il tombe entre les mains des infidèles. Délivré, il revient à Troyes, et son

premier soin est d'aller saluer à Sens, le nouveau roi Philippe Auguste, son

neveu, un jeune homme de 17 ans. Il arrive à temps pour empêcher le bouillant

Philippe de s'engager contre l'Empereur. Il lui fait observer " qu'il

n'est ni avantageux ni juste pour complaire au roi d'Angleterre de faire la

guerre à un souverain qui n'a fait de tort ni à son père ni à lui-même ". Atteint d’une maladie rapportée d’Orient, il

meurt le 16 mars 1181. Son tombeau, à la Cathédrale, a été mis en pièces

pendant la révolution :" on délibéra si l'on jetterait à la voirie les

restes des bienfaiteurs de la Champagne. On s'est déterminé à en tirer les

cercles en pierre où ils ont été ensevelis, et on les a déposés sous le pavé de

la même chapelle, où ils demeurent ignorés, sans inscriptions..."

Napoléon, approuve l’arrêté du maire de Troyes en

1808, attribuant à une voie le nom de Quai du Comte Henri.

Henri

II comte de Champagne (1187-1197)

La comtesse Marie donne à Henri le Libéral deux

fils. Le premier, qui reçoit le nom de son père, naît le 29 juillet 1166, le

jour de la fête de saint Loup, que le comte juge bon de remercier en offrant à

l’abbaye, dont le grand évêque de Troyes est le patron, un bel évangéliaire

aujourd’hui conservé à la Bibliothèque municipale de Troyes.

Henri II n’étant pas en âge de régner à la mort de

son père, le 16 mars 1181, la comtesse Marie reste en charge de la régence, qui

lui a été confiée par son époux en 1179, et dont elle remplit fort bien les

devoirs, " viriliter ", à la manière d’un homme, dit un chroniqueur. Henri

II de Champagne devient majeur en 1187. Comme son père Henri 1er, il a l’amour

du bien public en partage.

" En 1188, la ville de Troyes est à deux doigts

de sa perte. Au mois de juillet, on tenait la foire appelée la foire chaude ou

de Saint-Jean-Baptiste. La ville était remplie de marchands qui y étaient venus

de toutes parts. La sécheresse était alors extraordinaire, et le 23 du mois,

lendemain de la Sainte Magdeleine, un incendie terrible se déclara la nuit, et

s’accrut avec une rapidité incroyable, augmentée encore par l’impétuosité du

vent.

Les secours devinrent inutiles, les citoyens furent

repoussés par les flammes, plusieurs y périrent et la perte monta à des sommes

immenses.

La cathédrale, l’église Saint-Etienne, l’Hôtel-Dieu,

les étuves aux hommes, furent consumés ainsi que l’abbaye de

Notre-Dame-aux-Nonnains, où plusieurs religieuses furent la proie des flammes.

On ne marcha plus que sur des ruines, les habitants gémissaient sur les cendres

de leurs maisons, et un avenir affreux se présentait à leur esprit. Le comte

Henri, pénétré du malheur de son peuple, employa ses revenus à la

reconstruction des édifices publics et des maisons particulières, et à

dédommager ceux qui avaient été enveloppés dans cette affreuse calamité...

".

En 1190, ce prince s’embarque pour la Terre-Sainte,

où il emmène la fleur de la noblesse champenoise. Avant de partir, il réunit

ses barons et leur fait prêter le serment qu’au cas où il ne reviendrait pas de

Terre Sainte, ils reconnaîtraient comme comte de Champagne son jeune frère

Thibaud. En attendant qu’il fût en âge de régner, ils obéiraient à sa mère, la

comtesse Marie, à laquelle il confiait le gouvernement de ses états. Il

débarque en avant-garde devant Saint-Jean-d’Acre le 27 juillet 1190 et rejoint les forces qui

assiègent la ville. [Après la prise de

la ville, Philippe Auguste repart en France, et Henri de Champagne reste en Terre

Sainte où il participe à la bataille d’Arsouf.

À la mort de Conrad de Montferrat, assassiné le 28

avril 1192, pour les barons du royaume, Henri II est l’homme providentiel. Ils

le choisissent comme roi et lui font épouser la veuve de Conrad (enceinte de ce

dernier), qui, confie un chroniqueur : " j’en aurais fait tout autant, car

elle était trop belle et gente " ! La ville d’Acre lui fait un accueil triomphal

et déploie pour lui tous les fastes de l’Orient : façades tapissées de soie,

rondes de femmes, encens brûlant sur les places…

En 1197, l’empereur Henri VI (fils de l’empereur

Frédéric Barberousse) décide de combattre en Terre Sainte espérant reprendre

Jérusalem à la faveur des luttes de succession qui déchirent l’empire après la

mort de Saladin. Henri II organise l’envoi d’une armée de secours, lorsqu’il

tombe accidentellement d’une fenêtre de son palais. Ainsi meurt, âgé de 31 ans,

le " comte palatin des Troyens maître de Tyr et d’Acre ", comme il

s’intitule lui-même.

Cette nouvelle frappe douloureusement la comtesse

Marie. Depuis que ce fils, dont elle est fière, s’est mis au service de la

Terre Sainte, elle lui a apporté sans compter le soutien financier nécessaire,

dépouillant la Champagne pour le royaume de Jérusalem, se dépouillant elle-même

jusqu’au dénuement et à l’endettement. Son deuil fut tel que le pape Innocent

III s’en émut, écrivant le 25 février 1198 à l’archevêque de Reims :

" ... notre fille en Jésus-Christ, Marie,

comtesse de Champagne, se trouve plongée par la mort de son fils dans le plus

grand abattement. Nous éprouvons pour elle la plus vive compassion, car la mort

de ce prince n’est pas seulement une perte pour elle, mais nous sommes tous

atteints par ce coup qui met en péril la Chrétienté... ".

Henri II reste presque ignoré de l’histoire.

Thibaud

III (1198-1201)

Le roi d’Angleterre, le roi de France, se croisent

en 1188, avec le comte de Champagne Henri II. Avant son départ en Syrie, Henri

II fait jurer à, ses barons que s’il ne revenait pas, ils reconnaîtraient pour

comte de Champagne, son jeune frère Thibaud III. La nouvelle de la mort d’Henri

II frappe douloureusement la comtesse Marie. Depuis que ce fils, dont elle

était fière, s’était mis au service de la Terre Sainte, elle lui avait apporté

sans compter le soutien financier nécessaire, dépouillant la Champagne pour le

royaume de Jérusalem, se dépouillant elle-même jusqu’au dénuement et à

l’endettement.

Le roi Philippe Auguste fait chevalier Thibaud III

en 1198, sans attendre qu’il eût 21 ans. Le jeune comte a trouvé lui aussi, en

1199, une épouse de sang royal de l’autre côté des Pyrénées, elle s’appelle

Blanche. Fille de Sanche VI le Sage roi de Navarre, elle a pour frère Sanche

VII le Fort, qui a succédé sur le trône à son père en 1194, et pour sœur

Bérengère, l’épouse qu’Aliénor a choisie pour son fils Richard Cœur de Lion.

Thibaud III charge un prédicateur d’exhorter les

chevaliers à faire pénitence par le Pèlerinage en Terre Sainte, et annonce que

le pape a promis le pardon de leurs péchés à ceux qui se croiseraient et se

mettraient pendant un an au service de Dieu et de son armée. Les barons de

Champagne s’engagent derrière leur comte, sans hésiter ni mettre en balance les

biens et les terres qu’il faut vendre pour s’équiper, le beau château qu’il

faut abandonner, les parents, les amis, l’amie dont il faut se séparer… Le

premier est l’évêque de Troyes Garnier de Traînel, puis, représentant

l’orgueilleuse maison de Brienne, le comte Gauthier « vaillant chevalier et

preux et de grand cœur et bien apparenté », auquel le pape a offert la main de

la fille du défunt roi de Tancrède de Sicile, héritière de la principauté de

tarente, le sénéchal de Champagne, Geoffroy V de Joinville, le maréchal

Geoffroi de Villehardouin, mais aussi Guy et Clarembaud de Chappes… « c’est une

grande partie de la noblesse de Champagne » qui se porte au service du Christ. Mais,

la situation à Troyes est inquiétante. Après avoir mené à bien la préparation

de la croisade, collecté les fonds nécessaires à l’expédition, notamment en

imposant ses Juifs, purgé ses terres, comme il est de règle, de quelques

hérétiques qui les infestaient, obtenu la protection pontificale pour la

Champagne, le comte est tombé malade, saisi d’une fièvre qui, après une courte

rémission due à la joie que lui procurent la bonnes nouvelles apportées par ses

ambassadeurs de Venise, l’emporte le 21 mai 1201.

Le coup est dur pour la croisade, car c’est au jeune

comte de Champagne que le conseil des barons, le considérant comme l’âme de ce

pèlerinage l’en avait nommé chef.

Régence de Blanche de Navarre (1201-1222)

Le comte Thibaud III laisse derrière lui une jeune

veuve de 21 ans, déjà mère d’une petite marie, et à la veille d’un second

accouchement. Blanche, un peu étrangère dans cette terre de Champagne qu’elle

connaît seulement depuis 2 ans, inquiète pour l’avenir de ses enfants, n’espère

qu’un seul soutien, celui du roi de France, le beau-père de sa cousine de

Castille. Comme il tient justement sa cour à Sens, à une journée de Troyes,

elle s’y rend le lendemain même des obsèques de son époux, afin de lui

présenter l’hommage qui lui assurera sa protection en même temps que la

transmission du fief de Champagne à l’enfant qu’elle porte. Philippe Auguste

n’est pas roi à laisser passer si bonne occasion d’appesantir sa main sur une

principauté jusqu’à présent trop jalouse de son indépendance. Avant qu’il la

reçoive en hommage, la comtesse de Champagne devra prêter serment de ne pas se

remarier ni de marier sa fille sans le consentement du roi. Elle s’engagera en

outre si son enfant est un garçon, à le remettre à la garde du roi, dès qu’il

sera en âge de raison.

Aussitôt après son retour à Troyes, Blanche met au

monde un garçon auquel elle donne le nom de Thibaud IV, qui sera appelé le

Posthume. Blanche veut aussi se donner une protection supplémentaire : celle du

pape Innocent III, qui l’accorde de grand cœur à la veuve d’un prince qui a

tant fait pour la Terre Sainte. Blanche obtient de Philippe Auguste, moyennant

l’envoi immédiat de son fils à la cour et le versement d’une nouvelle indemnité

de 15.000 livres, la promesse de recevoir Thibaud en hommage de sa majorité de

21 ans et de différer, aussi longtemps qu’il restera mineur, l’examen de toute

contestation au sujet des fiefs tenus par son père. Cette convention reçoit

l’approbation des autres suzerains du comte de Champagne. Pour défendre son

comté, pendant cinq années, envers entre autres Jean de Brienne qui s’est marié

avec Marie de Montferrat, est devenu roi de Jérusalem, et que Erard de Brienne

son cousin, qui a sollicité du roi l’autorisation d’épouser la fille d’Henri II

de Champagne, la comtesse mène contre sur le terrain militaire comme sur le

terrain juridique, une guerre qui déborde la cadre champenois. « Elle le fera

en vrai preuse, avec un courage, une persévérance, une énergie dignes de ses

ancêtres navarrais ». Il est vrai qu’elle a près d’elle le jeune Thibaud, que

le roi a accepté de lui rendre, non sans exiger d’elle un nouveau versement de

20.000 livres, le 2 février 1214.

Jusqu’à cette date, Thibaud a grandi à la cour royale.

L’éducation qu’il a reçue est celle des jeunes princes de son temps. Initié aux

arts de la chevalerie comme aux arts libéraux, il en gardera le goût de la

chasse et des armes en même temps qu’une profonde culture classique qui

nourrira son œuvre poétique. Ce qui pourtant marquera le plus profondément ce

jeune garçon rêveur et sensible, c’est la tutelle de sa jeune tante Blanche et

l’air de poésie qu’elle introduit en contrebande de sa Castille natale. Les

trouvères qu’elle attire autour d’elle, n’ont pas d’auditeur plus attentif que

le petit fils de Marie de Champagne. S’est-il essayé, dès le temps de son

adolescence à la cour de France, à l’art de la chanson ? S’est-il donné, comme

le veut l’inspiration du trouvère, une Dame inaccessible par sa grâce et son

rang ? Quelle autre aurait-ce pu être sinon Blanche de Castille, dont l’image

l’accompagnera toute sa vie ? :

« Dame quand devant vous je fus

Et je vous vis premièrement,

Mon cœur allait si tressaillant

Qu’il resta quand je partis… ».

Après avoir rendu Thibaud à sa mère, Philippe

Auguste se trouve en mauvaise posture, sous la menace d’une coalition qui se

noue autour du roi d’Angleterre. La comtesse de Champagne répondant à son

appel, a envoyé un fort contingent : 200 chevaliers, leurs écuyers, des

sergents à pied, en tout plus d’un millier d’hommes derrière la bannière de

Champagne qu’elle a confiée à son maréchal Odart d’Aulnay. Elle lui confie

aussi son jeune fils Thibaud, pour qu’il complète son apprentissage et

manifeste, à la tête des Champenois, ses droits à la succession de Champagne.

Thibaud peut voir les chevaliers champenois fidèles à leur cri de guerre :

« Passe avant le Meillor » (repris au

siècle dernier par les Scouts de France de Troyes), monter en première ligne et

se battre avec acharnement contre les Flamands « tirant leurs épées quand leurs

lances sont brisées ». Dès le lendemain de Bouvines, en août 1214, le roi

Philippe Auguste invite Thibaud à lui faire hommage. Le texte de ce serment de

fidélité servira longtemps de modèle en raison de la clarté avec lequel il

expose les devoirs du vassal et du roi seigneur : « Je servirai le roi bien et

fidèlement contre tous les hommes et femmes qui peuvent vivre et mourir, et je

ne le dépriverai d’un bon et loyal service pour autant que lui-même me fasse

droit en sa cour par le jugement de ceux qui me peuvent et doivent juger ».

Dès son retour en 1216, Erard de Brienne déclare la

guerre à la Comtesse de Champagne, avec de petites bandes de mercenaires qu’il

lance sur le territoire champenois pour piller, brûler, tuer. L’insécurité

qu’ils font régner en détroussant les marchands sur les routes des foires

atteint la Champagne à la source de sa prospérité. Même si d’aventure la

comtesse parvient à intercepter une de ces bandes et à pendre aux arbres

quelques mercenaires. Lorsqu’elle décide d’envoyer une armée mettre le siège

devant le château d’Erard, celui-ci demande une trêve, mais il recommence. La

cour de Rome invite les évêques du royaume à prononcer l’excommunication de «

tous ceux qui troubleraient Blanche et son fils dans la possession de leurs

biens ». La trêve ne laisse pas la comtesse inactive. Elle s’emploie à détacher

les alliés d’Erard en les achetant, car elle sait que les deniers ont souvent

un plus grand pouvoir de persuasion que le bon droit.

Par traité du 2 novembre 1121, Erard et Philippine

renoncent à toute prétention sur les comtés de Champagne, sauf au cas où

Thibaud IV mourrait sans postérité. En compensation, Blanche et Thibaud les

tiennent quittes des réparations auxquelles l’Eglise les a condamnés. Ainsi

s’achève un conflit qui a occupé toute la régence de Blanche de Navarre.

Thibaud

IV le Chansonnier (1223-1253)

En 1222, Thibaud reçoit de la main du roi, l’épée de

chevalier, et la comtesse Blanche peut remettre à son fils majeur, en pleine

souveraineté le patrimoine dont son époux lui a confié la garde en mourant.

En 1223 pourvoit au mariage de Thibaud, lui donnant

pour épouse Agnès de Beaujeu, nièce d’Isabelle de Haînaut. Sa douceur et sa

grâce plaisent à la Champagne. Sa mère Blanche de Navarre décède en 1229. La

Champagne est alors envahie par le duc de Bretagne, le château d’Ervy est

brûlé, Chaource investi, Bar-sur-Seine assiégé. La régente Blanche de Castille

intervient pour rappeler aux barons que la Champagne est un fief de la

couronne. Thibaud est vaincu au nord de Provins. Le château de Ramerupt

capitule, mais les bourgeois de Troyes devant les murs de laquelle l’armée de

Philippe Hurpel fait sa jonction avec l’armée de Bourgogne, venue par le Sud,

résistent. La ville de Troyes est sauvée grâce au sénéchal Simon de Joinville,

le père de Jean, l’historien de saint Louis. Alerté par les bourgeois de

Troyes, il est venu de Joinville, en une nuit de chevauchée, avec « toute sa

gent à armes, prendre en charge la défense, et fait si bien que les assiégeants

s’en vont loger en la prairie d’Isle, là où le duc de Bourgogne est ». La paix

revient en Champagne pour la plus grande prospérité de ses foires. Et cela il

le doit à la Reine Blanche. En 1232, le comte de Champagne épouse la fille de

son connétable Archambaud de Dampierre.

En 1230, Thibaud IV se résout à accorder aux

citoyens de Troyes une charte. S’il « affranchit ses hommes et ses femmes de

Troyes de toutes impositions et de toutes tailles », c’est pour les remplacer

par la jurée, un impôt de quotité proportionnel au capital mobilier et

immobilier déclaré sous la foi du serment.

Le 7 avril 1234, son oncle Sache le Fort décède.

Thibaud part en Navarre pour y recueillir son héritage. Le 8 mai, il est fait

roi de Pampelune, hissé sur un pavois par les barons du royaume, au milieu des

acclamations de ses sujets.

Il reste à Thibaud à accomplir son vœu d’aller en

Terre Sainte, en août 1236, accompagné par 400 chevaliers navarrais, prêts à le

suivre « dans la reconquista » de la Terre Sainte. Il est de retour en 1238, et

il compose une chanson de croisade pour encourager les chevaliers. Il se croise

à nouveau en 1239, et devient généralissime. A chaque fois, Thibaut écrit des

chansons. De retour en 1241, il participe aux dernières campagnes de

pacification menées par Louis IX contre les barons rebelles soutenus par le roi

d’Angleterre.

En 1242, pour la dernière fois, Thibaud, avec son

jeune écuyer, Jean de Joinville (qui en fera plus tard le récit) prend part

derrière l’oriflamme de saint Louis à la victoire de Saintes contre le roi

d’Angleterre.

En 1245, le pape Innocent IV demande au comte de

Champagne de repartir au service du Christ avec son roi saint Louis. Thibaud ne

donne pas suite à cet appel, en raison entre autres, de l’épuisement de ses

finances, et des devoirs qu’il estime avoir envers son comté et son royaume.

Les 12 années que la vie a laissées à Thibaud après

son retour de terre Sainte ont été des années de paix. Notre prince consacre

son temps à la conservation et à l’accroissement de son patrimoine. Il

s’efforce aussi de promouvoir les échanges commerciaux. A l’image des foires de

Champagne, il établit à Pampelune une foire annuelle de 15 jours vers laquelle

son conduit attire les marchands étrangers.

La Champagne connaît les plus beaux jours de son

histoire sous l’impulsion de ce premier des comtes à porter le titre de « comte

palatin de Champagne et de Brie ». Thibaud poursuit, dans la voie de ses

prédécesseurs, la constitution d’une unité territoriale champenoise. Il fait

entrer sous sa domination le comté de Bar-sur-Aube, fief de l’évêque de

Langres, puis d’Essoyes, repris à l’abbaye de Molesme.

De la cour du comte se détache un tribunal

spécialisé devant lequel peuvent être portés en appel les jugements prononcés

par les tribunaux des baillis. A l’exemple du Parlement que saint Louis a

établi à Paris, ce tribunal a son siège à Troyes, d’où le nom de Jours de

Troyes, par lequel on désigne ses sessions. Dans le domaine de la monnaie,

Thibaud IV continue la bataille livrée par les comtes depuis Henri le Libéral

pour faire de leurs deniers l’unique monnaie de la principauté, lui permettant

de jouer dans la formation de la première économie-monde européenne. Princes,

nobles, prélats prennent l’habitude d’emprunter sur les foires de Champagne de

quoi couvrir leurs besoins.

Bien conseillé par les techniciens des affaires, le

comte Thibaud suit de très près la marche des affaires, la soutenant quand elle

fléchit par de nouveaux allègements fiscaux consentis aux marchands. Les foires

lui apportent le quart de ses revenus .

Thibaud contribue à l’évolution culturelle de son

royaume, première étape en Espagne du chemin français de Saint-Jacques de

Compostelle. Il faut aussi attribuer à la façon de maîtres d’œuvre champenois,

qu’il a appelés en Navarre, le développement des formes gothiques dans une

architecture religieuse profondément marquée par l’esprit roman.

La Navarre gardera longtemps la mémoire de son

roi-poète. Thibaud IV de Champagne décède le 14 juillet 1253, dans le palais

des rois de Navarre, à Estella. C’est ainsi que notre comte a été enseveli, non

point dans la collégiale des Comtes de Champagne, à côté de son père et de son

grand-père, mais dans une chapelle de la cathédrale de Pampelune. Son fils Thibaud

V fera appel à un artiste émailleur pour lui élever un magnifique tombeau qui

ne subsistera pas plus que ceux de son père et de son grand-père à la

collégiale Saint-Etienne. Une simple dalle indique aujourd’hui le lieu de sa

sépulture.

Thibaud

II le Grand et le roi Louis VII

En 1141, notre comte de Champagne Thibaud II le

Grand fut en guerre avec le roi de France.

Louis VII le Jeune ne lui pardonnait pas de lui

avoir refusé son concours dans une expédition contre Toulouse. Il lui

reprochait en outre d’avoir donné asile à Pierre Le Châtre qu’il venait de

chasser de l’archevêché de Bourges et d’avoir fait excommunier son cousin Raoul

de Vermandois par un légat du pape.

A la tête d’une puissante armée le roi envahit la

Champagne et brûla Vitry. L’incendie gagna la principale église où la plupart

des habitants s’étaient réfugiés. Ils y étaient au nombre de 1.300, hommes,

femmes, enfants. Tous périrent dans les flammes.

Du haut de la colline où il a fait dresser sa tente,

le jeune roi voit brûler l’église et entend les cris des victimes.

Bouleversé, il reste plusieurs jours sans parler,

sans prendre de nourriture, prostré sous le poids du crime sacrilège, dont il a

chargé sa conscience. Dans son effroi, le comte de Champagne promit, peut-être

un peu à la légère, de faire lever la sentence d’excommunication lancée contre

Raoul. Il n’était pas facile de faire revenir la papauté sur sa décision, mais

saint Bernard était là. Thibaud avait rencontré l’abbé Bernard de Clairvaux,

qui, depuis le départ du comte Hugues n’entendait plus réserver sa parole aux

seuls moines de son monastère, mais se mêlait de plus en plus aux affaires du

monde. Bernard devient l’ami de Thibaud,

un ami attentif à le conduire sur la voie de la sagesse et de la miséricorde.

En lui retentit la voix de l’abbé de Clairvaux : « Quel aveuglement étrange,

quelle fureur que de dépenser tant d’argent et de peine à faire une guerre,

dont le fruit ne peut être que la mort ou le péché ! ». Mais avant tout Thibaud

veut préserver les routes et les villes champenoises des misères de la guerre.

Il sait qu’elles porteraient un coup fatal au mouvement commercial dont son

comté est en passe de devenir l’assise.

Le secours que Thibaud refuse de demander aux armes,

il le trouve dans l’éloquence de Bernard de Clairvaux qui plaide sa cause

auprès du Saint-Siège : « Quelle peine le comte Thibaud a-t-il commise ? Si

c’est crime que d’aimer ce qui est juste, de détester ce qui est injuste, alors

il est inexcusable. Si c’est crime de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, au roi

ce qui est au roi, alors on ne peut l’excuser Mais son seul crime, c’est

d’avoir donné asile à l’archevêque de Bourges. C’est là le sang dont on veut

tirer vengeance ». Bernard négocie ensuite avec l’abbé Suger (principal

ministre de Louis VII le jeune et avant de Louis VI le Gros), sur lequel,

malgré leurs conceptions différentes de l’art sacré, son influence est grande,

un accord par lequel Thibaud s’engage à intervenir auprès du pape pour qu’il

accorde son absolution au roi moyennant la restitution de Vitry. Mais le pape

exige des garanties au sujet du siège de l’archevêché de Bourges et le conflit

reprend de plus belle.

C’est maintenant au roi que Bernard de Clairvaux

s’adresse avec une vigueur qui témoigne de l’autorité qu’il a acquise dans le

monde chrétien : « Qui donc autre que le diable peut te conseiller d’ajouter

des incendies aux incendies, des meurtres aux meurtres ? Le cri des victimes,

les plaintes des prisonniers, le sang des morts montent jusqu’au Père des

orphelins. Agis donc comme bon te semble avec ton royaume, ta couronne et ton

âme ! Mais nous, fils de l’Eglise, en voyant notre mère méprisée, nous ne nous

tairons pas ».

Avec la

fougue et la persévérance qu’il apporte dans toutes les affaires où justice et

paix sont en cause, Bernard multiplie les démarches, il se charge de tout. Par

ses négociations laborieuses, il sait si bien faire entendre raison au roi et à

la cour de Rome, que la paix est conclue sur des bases solides, principalement

après sa rencontre avec la reine Aliénor.

Etonnant tête-à-tête de la belle et du saint, qui a

lieu à l’issue des cérémonies de la dédicace de l’abbatiale de Saint-Denis, le

11 juin 1144. Aliénor confie à Bernard son désespoir de n’avoir pu donner au

roi, après plus de 6 années de mariage, l’enfant qu’il attend d’elle et Bernard

lui promet que si elle ramène le roi sur le chemin de la paix et de la justice,

la Vierge exaucera sa prière. Aliénor, l’indomptable Aliénor s’incline. Le roi

autorise Pierre de la Châtre à occuper son siège de Bourges. Le pape Lucius II

lève solennellement l’excommunication et l’interdit. La paix est rétablie entre

notre comte Thibaud et le roi, qui lui restitue le comté de Vitry.

En 1145, moins d’un an après son entrevue avec saint

Bernard, Aliénor donne au roi une fille, qui reçoit en l’honneur de la Vierge,

le nom de Marie. Elle sera un jour comtesse de Champagne.

Louis VII part en croisade

Après

Henri III

Au lendemain de la mort du comte Henri III, le 22

juillet 1274, sa veuve Blanche d’Artois se trouve seule en Navarre avec la

petite Jeanne, âgée de 18 mois. Elle est seule au milieu des intrigues qui se

nouent autour du trône de Navarre et de la compétition qui s’engage entre

Castille et Aragon.

Blanche d'Artois

L’évêque de Pampelune, Armingot se range du côté

d’Alphonse le Sage, roi de Castille (1252-1284), tandis que le gouverneur Pero

Sanchez de Montagudo, qui a épousé une Trainel de Champagne, penche du côté des

Aragonais. Suivant ses conseils et oubliant les engagements de son époux envers

le roi d’Angleterre, la régente promet sa fille au fils du roi Jaime d’Aragon

(1213-1276). Mais lorsqu’elle voit les Castillans prêts à envahir la Navarre,

elle abandonne avec sa fillette un pays dont les problèmes la dépassent et s’en

va prêter hommage à Philippe III le Hardi, roi de France (1270-1285), pour le

comté de Champagne et de Brie.

Sans gouverneur pour la seconder et ne se sentant

pas de force à rétablir elle-même l’ordre en Navarre, Blanche d’Artois, par un

traité qu’elle conclut avec son cousin Philippe III à Orléans en mai 1275, lui

remet ses droits à la régence jusqu’à la majorité de sa fille. Par le même

traité, elle promet sa fille en mariage au second fils de Philippe III. Ce sont

les troisièmes fiançailles de la petite Jeanne. Aussi le roi prend-il ses

précautions en exigeant que l’enfant, qui n’a pas encore 3 ans, lui soit livrée

pour être élevée à la cour, avec ses propres enfants. Il n’oublie pas non plus

de solliciter du pape la dispense de consanguinité nécessaire.

Quelques temps après la conclusion du traité

d’Orléans, Philippe III donne à sa cousine Blanche, à laquelle l’administration

de la Champagne et le veuvage pèsent, un époux choisi dans la famille royale

d’Angleterre sous l’influence du parti anglais qui s’est formé autour de la

reine-mère. C’est un autre veuf, le frère du roi d’Angleterre, Edmond, comte de

Chester Leicester, Derby et Lancaster, dit le Bossu. Son père, Henri III avait

rêvé pour lui dans sa prime jeunesse du royaume de Sicile, mais il eut beau

présenter l’enfant aux grands d’Angleterre en costume d’apparat apulien (région

italienne de Pouilles), ceux-ci trouvèrent exagérée la contribution financière

que le Pape exigeait en échange de la couronne.

A la suite de la célébration de son mariage, le

comte de Lancaster prête hommage au roi de France en janvier 1276 pour le comté

de Champagne et de Brie. Mais, durant les 8 années de son règne, il n’est pas

donné aux Champenois de le voir souvent. Rien ne l’attache à leur terre sinon

les revenus qu’il en tire. Avec son épouse, il réside le plus souvent dans

l’Hôtel de Navarre que Thibaud V a fait bâtir à Paris.

Pour le représenter, Edmond s’est trouvé un

lieutenant de toute confiance, pouvant en outre se prévaloir d’un lignage qui

n’en fait pas un étranger dans le comté dont l’administration lui est confiée.

Jean d’Acre est un Brienne, le cadet des 2 fils que Jean de Brienne partant en

1231 pour relever le trône de l’Empire latin avait confiés à Blanche de

Castille. Elevés avec les enfants de la cour, les 2 frères font belle carrière

dans l’Hôtel du roi, l’aîné en tant que chambrier (grand officier qui a

l’intendance de la chambre du roi), le cadet, en tant que bouteiller (officier

chargé de l’approvisionnement en vin de la cour royale). Ayant pris la croix et

suivi saint Louis à Tunis, Jean accompagne Edouard et Edmond en Terre Sainte.

Il y gagne la confiance d’Edmond et il a aussi celle de Philippe III. Grâce à

l’expérience qu’il possède des rouages administratifs du royaume, il prépare

l’entrée de la Champagne des comtes dans le système monarchique.

Pour le comte de Lancaster, avec ce bon lieutenant,

tout va très bien en Champagne. L’argent, en tout cas, lui arrive avec une si

belle régularité qu’il ne demanderait pas mieux que de conserver la régence

jusqu’au terme fixé pour la majorité masculine. Mais le roi lui rappelle

fermement que la coutume de Champagne rend les filles majeures à la fin de la

onzième année, et le comte est bien obligé de s’incliner.

Bon prince, Philippe III laisse à Blanche d’Artois

son douaire (portion de biens que le mari réserve à son épouse dans le domaine)

: les 5 châtellenies de Vertus, Pont-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Sézanne et

Chantemerle (près de Radonvilliers), auxquelles elle joint Beaufort qu’Henri

III a acquis avec sa dot.

Quand Edmond mourra en 1296 dans la guerre de

Guyenne, il laissera 3 héritiers, tous nés de Blanche, dont le second comptera

dans sa postérité 3 rois d’Angleterre qui feront parler d’eux pendant la Guerre

de Cent ans.

Le comté de Champagne ne sera pas longtemps sous

tutelle masculine. Dès le 16 août 1284, on célèbre les noces de Jeanne de

Navarre, comtesse de Champagne, qui a 12 ans, et de Philippe de France qui en a

16.

Par un coup du sort, qui précipite l’union de la

Champagne au domaine royal, Philippe, à la suite de la mort de son frère aîné

en 1276, est devenu l’héritier de la couronne.

Un peu plus d’un an après le mariage de son fils,

Philippe III expire le 5 novembre à Perpignan, au retour de la désastreuse

expédition d’Aragon, et Philippe IV dit le Bel, monte sur le trône de France.

Tout imbu qu’il est de l’autorité suprême du roi de

France, Philippe le Bel sait bien qu’il n’est comte de Champagne que du chef de

son épouse.

La Champagne conserve une administration et une

justice distinctes dans les 4 bailliages de Meaux, Vitry, Chaumont et Troyes.

Est maintenue aussi, en tant que symbole d’autonomie, une cour d’appel à

Troyes, et des conseillers sont envoyés par le Parlement de Paris pour venir

tenir les « Grands Jours de Troyes » (voir le chapitre) dans le palais comtal.

La reine Jeanne a aussi sa cour en Champagne. Une

affaire agitera les esprits pendant plus de 10 ans, ayant pour héros et victime

l’évêque de Troyes, Guichard (voir ce chapitre), abbé de Montier-la-Celle par

la faveur de Blanche d’Artois, et évêque de Troyes, par celle de Jeanne. Il se

targue de sa puissance épiscopale pour représenter la Champagne à la cour et de

la faveur de la reine pour parler au nom du roi en Champagne.

En 1361, Jean le Bon proclame le rattachement

définitif au domaine royal.

En 1404, le fils de Charles II de Navarre, dit le

Mauvais, Charles III le Noble renonce solennellement à ses droits sur la

Champagne.

Charles III

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)