Des fouilles de 1973

ont montré l'existence de 3 constructions successives.

C’est en 313, lorsque Constantin donne aux chrétiens la permission d’établir des temples et qu’un évêque est institué dans chaque cité, que la cathédrale de Troyes commence d’être un édifice public.

Notre 1er évêque saint Amateur, en 340 commence à l’agrandir. Saint Urse construit une église plus importante en 426.

L’Évêque saint Prudence

évoque en vers latins, en 860, " la magnifique demeure élevée par les

chrétiens en l’honneur du Christ où sont vénérées les reliques des saints

apôtres Pierre et Paul. C’est en cette église des saints apôtres qu’est

conservé le corps de sainte Mâthie ".

Trop petite ou en

mauvais état, l’évêque Otulphe la reconstruit en 872.

Incendiée comme Troyes

par l'invasion normande des Vikings en 888, il ne reste que des pans de murs

que l'on relève et recouvre d'une charpente et d'une toiture.

L'évêque Milon

l’agrandit vers 980.

Très endommagée par le

grand incendie qui ravage la ville en 1188, elle est reconstruite sous

l’épiscopat de Garnier de Trainel, puis en 1208, sous celui d’Hervée. Dans l’un

de ses rapports il dit : « Que tous le sachent : étant donné que pour

l'allongement prévu de l'église Saint-Pierre de Troyes, la construction

s'étendra au-delà des murs de la cité, nous avons transporté le four dit de

Sainte-Mathie contigu au mur antique sur la place du Pêcheur-Chrétien acquise par

nous à la suite d'un échange ». A sa mort en 1223, les chapelles rayonnantes et

une grande partie du chœur sont achevées.

En 1228 une terrible tornade provoque la chute des parties hautes de la cathédrale. Le pape Grégoire IX appelle à l’aide toute la population du royaume de France.

Les travaux reprennent et les parties hautes du chœur sont restructurées à partir de 1235 puis achevées vers 1240. Cette restructuration est l'occasion d'une « modernisation » par rapport au parti d'origine notamment par l'ajourage du triforium qui dans le plan d'origine était aveugle, améliorant ainsi la luminosité à l'intérieur de l'édifice. Il s'agit en outre de l'un des tout premiers triforiums vitrés avec celui de la basilique Saint-Denis. Parallèlement à la construction de la partie haute du chœur sont érigés les piliers des bras du transept. La construction de cette zone médiane de l'édifice est pratiquement achevée en 1260, mais non voûtée.

En 1263, Urbain IV y contribue par une bulle d’indulgences " en faveur des fidèles qui aideraient de leurs aumônes l’édification de l’œuvre somptueuse ".

En 1304, sous

l’épiscopat de Jean d’Auxois, le transept est terminé.

1310 la voûte du

transept ainsi qu’une flèche élevée au-dessus de la croisée sont achevées.

En 1365, un ouragan

abat le grand clocher. Le roi Charles V compatissant envoie aux Troyens des

subsides.

En 1410, on construit

un grand clocher avec des dons en bois des seigneurs Jehan de Joinville et Jean

de Noyers en leur bois de Vendeuvre sous la supervision de jean de Nantes. Si

la heuse du clocher, couverture en plomb et cuivre du sommet et des arêtes, se

fait en 1432, le coq d'airain doré, œuvre de Nicolas Chévry, et la croix qui le

soutenait n'a été posée que le 18 août 1433.

Ce n'est qu’en 1430, un

an après le passage de Jeanne d'Arc et du dauphin Charles, que l'édifice est

consacré par l'évêque Jean Léguisé.

Son successeur Jacques

Raguier jette les fondements du portail et de la tour. " La cathédrale de

Troyes, par la lenteur de sa construction, présente une synthèse de

l’architecture en Champagne du début du XIIe siècle à la fin du XVe. Elle donne

aujourd’hui une profonde impression de grandeur et d’harmonie... ".

[Un panorama du

quartier est dressé avec l’abbaye Saint-Loup, aujourd’hui musée des Beaux-Arts,

les maisons canoniales, comme l’hôtel du Petit Louvre, le cellier Saint-Pierre,

en cours de restauration, le palais épiscopal, aujourd’hui Musée d’Art moderne,

le palais des Comtes de Champagne, aujourd’hui disparu, dont il reste seulement

l’Hôtel Dieu, actuel lieu d’exposition, et les bâtiments de l’université Reims

Champagne Ardenne (URCA). Autant de lieux qui posent le quartier de la

cathédrale comme quartier intellectuel, artistique et culturel.]

Chapelle des Fonts Baptismaux

En 1700, la foudre tombe sur la grande flèche, la charpente de la nef brûle, la chute des cloches crève la voûte du transept, la statue colossale de saint Michel posée en 1492 s’effondre coûtant la vie à 3 ouvriers. L’évêque Bouthillier de Chavigny se rend auprès du roi, Louis XIV qui lui accorde des secours. La flèche ne sera jamais reconstruite.

A la Révolution, les statues, les scènes sculptées des portails, des piliers, des chapelles sont jetée bas, ainsi que le jubé* et la cathédrale devient Temple de la Raison. Le trésor n'échappe pas non plus aux saccages et il est assailli au cours des nuits des 9 et 10 janvier 1794 par l'orfèvre Rondot et ses amis. Une grande partie des reliques sont quant à elles brûlées et leurs chasses en or ou en argent sont fondues.

La France a très peu d’édifice

qui lui soient comparables par l’étendue du vaisseau, par la hardiesse des

voûtes, par la justesse et le grand effet des proportions. Le portail et la

grosse tour qui le domine, ont une élégance qui, dans les bâtiments gothiques,

n’accompagne pas toujours la légèreté.

" Il n’est pas de

canton en France qui renferme des vitres peintes aussi précieuses et en si

grand nombre que la ville de Troyes en Champagne " écrit-on dès le XVIIIe

siècle. " Troyes conserve l’héritage national le plus important de l’art

du vitrail et, de par le monde, la cathédrale de Troyes est considérée comme le

musée du vitrail. "

C’est un vrai paradis, avec un total de 1500 m² de verrières, de magnifiques rosaces de dix mètres de diamètre, qui donnent à cette cathédrale sa célébrité, et qui ont victorieusement traversé de multiples épreuves, le feu, l’incendie, les guerres, les révolutions... L’art du vitrail s’y incorpore pour former un ensemble exceptionnel : vitraux du XIIIe dans le chœur, du XIVe dans les bas-côtés ;

du XVe et XVIe dans les fenêtres hautes, puis du XVIIe, avec le célèbre Pressoir Mystique de Linard Gonthier. C’est un véritable mémento de l’histoire du vitrail. Les siècles sont mis en véritable lumière, par la composition et les coloris et, partant de l’orient pour aboutir à la rose occidentale, c’est un enchantement de les apprécier à toute heure du jour, de l’aube au crépuscule.

Le trésor est particulièrement riche d’objets précieux et anciens. Une grande partie est due à l’évêque de Troyes Garnier de Trainel, qui en 1205, aumônier de la IVe croisade, est choisi comme gardien des précieuses reliques pillées dans les églises et les palais de Constantinople, qu’il envoie à Troyes.

On remarque en particulier la collection d’émailleries, considérée sans doute, " comme l’une des plus remarquables de France ". Autour de quatre émaux cloisonnés translucides sur or (XIe siècle), elle compte quelque soixante plaques d’émaux champlevés mosans (XIIe-XIIIe siècles), des émaux limousins ornant châsses et crosses (XIIIe-XIVe siècles) et la superbe collection d’émaux peints (Limoges, XVIe siècle), retraçant la vie de saint Loup.

Les expositions internationales : Barcelone, Vatican, Athènes, Paris, Europe... en ont présenté des pièces importantes.

On peut voir la relique authentique du crâne de saint Bernard de Clairvaux, présentée dans une magnifique châsse, celle de saint Malachie, et d’autres du XIIe siècle, une dent de saint Pierre, le plat de la Cène, la tunique sans couture du Christ, le chef de saint Philippe, le pied de sainte Marguerite, le corps de sainte Hélène d‘Athyra*

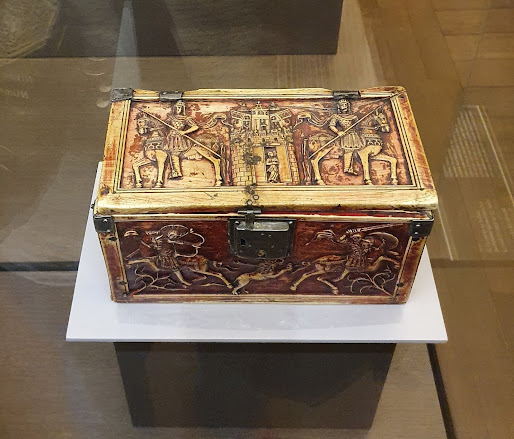

Le souvenir des évêques des XIIe aux XIVe siècles, constructeurs de la cathédrale, est évoqué par la présence de leurs crosses, calices et anneaux, celui des croisades, par un splendide coffre byzantin d’ivoire pourpre du XIe siècle, pièce très rare.

Ce coffret représente sur le couvercle de part et d’autre des remparts d’une ville vaincue, deux empereurs triomphants montés sur des chevaux somptueusement harnachés. Les deux grands côtés représentent une chasse au lion et une chasse au sanglier tandis que les petits côtés montrent deux phénix d’influence chinoise. L’iconographie impériale du coffret, qui associe des thèmes antiques et sassanides à des éléments du répertoire oriental, caractérise l’art de la renaissance macédonienne à Constantinople durant la première moitié du XIe siècle

On y admire des manuscrits du IXe au XIIIe siècle, des livres d’heures aux élégantes miniatures (XVe siècle), un psautier carolingien en onciales d’or... la Chapelle d’Édouard Colbert, aux douze pièces en argent repoussé et ciselé (1667), la chapelle de Monseigneur de la Tour du Pin Montauban aux armes du Dauphin, des calices, des flambeaux, des ostensoirs...

Régulièrement, des

universitaires américains, anglais, allemands, japonais... y envoient leurs

élèves préparer leur thèse.

Tous les rois de France

de Charles VII à Louis XV, Napoléon 1er, le Pape Pie VII, le Maréchal Pétain ou

de Gaulle y furent reçus.

La cathédrale de Troyes, parmi les plus belles de France, a vu défiler depuis 8 siècles, des milliers d’hommes et de femmes, des riches et des pauvres, qui sont venus crier leur détresse ou clamer leur joie. Elle témoigne de la foi de tout un peuple, celui qui l’a bâtie, celui qui y prie et celui qui la visite, foi religieuse et foi en la beauté, source de lumière.

Les orgues du XVIIIe siècle proviennent de l’Abbaye de Clairvaux, remplaçant ceux détruits à la Révolution. Classés Monument Historique, ils sont toujours considérés comme l’un des plus prestigieux instruments que nous possédions en France.

XXIe siècle, la cathédrale décorée, habitée depuis le XIIe siècle par le talent, la passion et la foi des chrétien ne s’est jamais arrêtée de vivre, de s’embellir, de se transformer et il a semblé important que l’art et les artistes de notre temps soient eux aussi au service de la prière et s’inscrivent dans la longue histoire artistique et spirituelle de la cathédrale. Des œuvres contemporaines sont installées dans la cathédrale. Monseigneur Stinger a en 2007 demandé à l’artiste Hélène Mugot de créer une Tour Eucharistique pour la chapelle du Saint Sacrement.

L’Orgue

Les archives de la cathédrale disent qu'en 1365, il y avait un orgue logé dans la première arcade au nord du chœur, accessible par le jubé, disparu en 1792. Un autre instrument, plus petit et installé sur le même jubé vers 1438 sera vendu le 9 mai 1601 à la fabrique de l'église de Tonnerre.

Les grandes orgues

proviennent de l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Clairvaux. L'abbaye avait

passé commande à Jacques Cochu, maître-facteur d'orgues de

Châlons-en-Champagne. Sur une des panches des 3 premiers soufflets.

Transcription (d'après la bibliographie) : Cet instrument Fut Fait En /

MDCCXXXII Par Jacques / Cochu.

Construites entre 1731

et 1736 et installées la même année, elles furent considérées parmi les plus

remarquables de leur temps. En 1788, François-Henri Clicquot procède à un

relevage de l'instrument et ajoute un Bourdon 32' manuel et une grande batterie

d'anches.

Le buffet du grand

corps est composé de cinq tourelles, la plus grande au centre, et de quatre

plates-faces et celui du positif de trois tourelles de même taille et de deux

plates-faces. Au grand corps, les tourelles sont surmontées par de statues

représentant, David tenant sa harpe (au centre) ainsi que des anges jouant de

la musique ou tenant des guirlandes. Les deux tourelles latérales sont

soutenues par des atlantes mains posées sur les hanches et dont les corps se

terminent par des feuillages. Au positif, les tourelles latérales sont ornées d'anges

assis et la tourelle centrale comporte un blason avec les armoiries de l'abbé

de Clairvaux. L'ensemble, de style rocaille, comporte de nombreux ornements

décoratifs (guirlande de feuilles, angelots, trophées musicaux...)

Partie sommitale :

David tenant sa harpe, encadré de 2 anges musiciens. Soutenant le corps

principal : atlantes au corps de terminant par des feuillages, mains posées sur

les hanches. Nombreuses têtes d'anges ailées sur l'ensemble du buffet, anges

(5) au sommets des tuyaux. Décor de style rocaille.

Les grandes orgues de

la cathédrale de Troyes (55 jeux, 4 claviers, pédalier) sont classées Monument

Historique depuis le 19 mars 1963 pour la partie instrumentale, et depuis le 6

décembre 1974 pour la partie mobilier. Pourtant, l'orgue de Cochu n'échappe pas

à la vague néoclassique : reconstruction complète par Danion-Gonzalez en

1964-69 ; largeur 5,33m.

Auteurs de

l’œuvre :

Béchamp Jean-François (sculpteur) ; Cochu Jacques (facteur d'orgues) ; Cliquot François-Henri (facteur d'orgues) ; Cochu René (facteur d'orgues) ; Jaquot-Jeanpierre (facteur d'orgues) ; Rolin (facteur d'orgues) ; Danion-Gonzalez (facteur d'orgues) ; Maimponte (restaurateur)

*Le

jubé disparu

Il fut construit au

XIVè siècle par Henri Soudan et Henri de Bruisselles. Il présentait sur sa

façade cinq arcades ogivales et celle du milieu, qui servait de porte, était

décorée de deux statues de Saint Pierre et de Saint Paul de grandeur naturelle.

[Au début du XVIIIè siècle] Comme on n'avait pas les ressources suffisantes

pour le démolir, on se contenta de faire sauter les deux grandes portes de bois

vermoulu, placées aux deux secondes ogives des deux côtés du jubé ; elles

étaient surmontées de deux grillages à fuseaux qui, selon l'abbé Maydieu,

"avait l'air de deux claires voies, plus propres à placer à l'entrée d'un

potager qu'à servir de perspective dans une cathédrale"... Il fut

finalement détruit en 1794, à une époque ou la cathédrale renommée Temple de

Raison servait aux réunions et aux fêtes révolutionnaires. A cette période, on

ferma le Chœur par de grandes grilles récupérées dans l'abbaye de Clairvaux et

dont l'exécution remontait à 1731.

Fragments de comptes

pour la construction du Jubé de la cathédrale de Troyes (1390)

Au cours du classement

du fonds de la ministrerie trinitaire de la sainte-Trinité de Troyes, il a été

trouvé aux archives départementales de l’Aube, dans la reliure d’un petit

registre de 1635-1636 de la justice du faubourg Saint-Jacques, des fragments de

comptes analogues à ceux que d’Arbois de Jubainville a publiés en 1861 dans la

Bibliothèque de l’École des Chartes. Mais, alors que, dans ses Documents

relatifs à la construction de la cathédrale de Troyes, il avait édité les

comptes du jubé pour le mois d’août et le début de septembre 1386-1387 et pour

août 1387-1388, il s’agit ici du payement des ouvriers pour la fin du mois de

juillet et le début du mois d’août 1390, ainsi que pour la seconde quinzaine de

janvier et le mois de février d’une année indéterminées.

Ce nouveau fragment,

inconnu de A. Assier, de Pigeotte et d’André, prolonge de deux ans la

construction du jubé. Celui-ci commencé en 1381, était jusqu’ici donné comme

achevé en 1388, alors qu’on y travaillait encore en 1390 et peut-être en

février 1391.

Durant cette période,

on peut constater que le maitre de l’œuvre est toujours Henri de Bruxelles. Il

sera encore en 1394 chargé du pavage de la cathédrale avec l’un de ses

collaborateurs de la première heure qu’on retrouve aussi dans notre compte de

1390, jacques ou jaquot Mignard. Jean de Ramerupt, de même, participe à la

construction du jubé en 1390, comme en 1387. Mais d’autres artistes

disparaissent dans l’intervalle. D’autres les remplacent : Colin de Pons

(Pont-sur-Seine ?), Mons de Han et Hennequin de Bruxelles.

Ce compte peut suggérer

une observation intéressante : plusieurs des artistes qui ont collaboré à

l’œuvre sont évidemment d’origine flamande : les noms de Henri de Bruxelles et

de Hennequin de Bruxelles, celui aussi de Mons de Han, ne laissent guère de

doutes à ce sujet. Il faudrait ajouter ces deux dernies noms sur la liste des

Flamands qui, au XIVe et XVe siècles, ont travaillé dans la région troyenne.

Enfin, ce fragment montre les relations existant entre ces artistes et le milieu bourguignon : nous y trouvons, en effet, une allusion au voyage de Henri de Bruxelles à Dijon à la fin de janvier et au début de février 1390 ou 1391.

*HÉLÈNE D’ATHYRA

Durant l’Ancien Régime,

la ville de Troyes en Champagne s’enorgueillissait de posséder le corps intact

d’une vierge appelée Hélène.

Chaque année, la

relique était portée en procession le 4 mai, date de sa fête. Le faste se

perpétua jusqu’à la Révolution française, au cours de laquelle la châsse fut

détruite et le corps brûlé

Un texte latin tardif

(BHL 3794) retrace la Vie de la sainte. On y apprend que celle-ci était la

fille d’Agiel, roi de Corinthe, et de son épouse Gratulie. Dans ce tissu

d’anecdotes édifiantes, qui s’interrompt brusquement avec le décès de la reine,

interviennent une série de personnages, dont les noms ne sont pas attestés

ailleurs et sonnent étrangement dans un texte que l’on prétend traduit du grec.

Si l’on en croit une

première Épistule adventice, la pièce aurait été composée à l’origine par Jean

Chrysostome, à la requête d’un évêque d’Athènes dénommé Rosaire. Une seconde

Épistule signée par un certain Angermerus, lequel se présente comme lecteur de

l’Église de Chalcédoine, fournit des détails sur la genèse de la traduction

latine. Dans ce document, adressé à l’évêque Hervé et au chapitre de la

cathédrale de Troyes, Angermer, établi à Constantinople et dont la famille

était originaire de Courbetaux dans la Marne, affirme avoir rencontré en 1215,

le 4 mai, jour de la fête d’Hélène à Constantinople et dans la contrée

environnante où se situe la ville de Natura un clerc nommé Jean , dépêché dans

la Capitale pour mettre la main sur le texte composé par Chrysostome en l’honneur

de celle dont la relique était arrivée à Troyes quelques années auparavant. Sur

place, Angermer, qui parlait grec, visita les bibliothèques de plusieurs

églises et finit par se procurer le texte recherché, qu’il traduisit en latin.

Dans la même Épistule, le traducteur précise encore que la Ville de Natura

déplorait la perte de la relique : le corps intact de la sainte avait été

emporté peu avant.

Observant le contenu

légendaire de la Vita le caractère hautement fantaisiste de la prosopographie

mise en œuvre, ainsi que le silence des Synaxaires et des ménées au sujet

d’Hélène, le P. Henschenius, dans le premier tome des Acta Sanctorum de Mai , contesta

l’attribution chrysostomienne du texte, remit en question l’authenticité de la

traduction et refusa d’imprimer le récit, qu’il qualifia d'aliquam historiam,

plane fabuLosam et qu’il data du XIIIe s. Il publia à la place trois lectiones

consacrées à l’anachorète Helenus, que l’on honorait à Troyes, également le 4

mai.

D’après le bollandiste,

c’est ce personnage que l’on confondit d’abord avec Hélène, la mère de

Constantin, avant d’identifier celle-ci avec une sainte homonyme que l’on

associa finalement à la ville de Natura.

Cependant, le culte des

reliques d’une vierge dénommée Hélène est bel et bien attesté dans la contrée

proche de Constantinople, à Athyra (Natura en latin ; aujourd’hui Büyük

Çekmece, Turquie), dès le tout début du XIIIe s., un détail ignoré par

Henschenius. En effet, Antoine, futur archevêque de Novgorod, qui visita

Constantinople en 1200, rapporte qu’à la périphérie de la Ville repose la

vierge Hélène ; l’endroit visé semble correspondre à la localité d’Athyra.

Sur la base du

témoignage du pèlerin russe, Constable, qui réexamina le dossier d’Hélène en

1966, estima que les reliques jadis exhibées à Troyes « selon toute

vraisemblance provenaient de Constantinople »

Les soupçons de

Constable ont été confirmés, à la fin du siècle passé, par la découverte, parmi

les reliques abritées dans une châsse néo-gothique de la cathédrale de Troyes,

de deux fragments de samit d’origine parzantine, constitué de soie et de fils

d’or, l’un entourant un débris de la châsse ancienne de sainte Hélène et l’autre,

envEloppant une parcelle de son suaire. Ces morceaux de tissus établissent

clairement le lien entre la relique de Troyes et l’empire byzantin : il n’est

pas interdit de penser que le corps autrefois visible en Champagne ait

effectivement été celui qu’on Vénérait auparavant dans la localité d’Athyra, en

Thrace, même si la lecture de la Rivaliser Latine et de ses lettres adventices

suggère que ces pièces furent élaborées dans une contrée bien éloignée d’Athyra

pour asseoir, avec le soutien littéraire fictif de Chrysostome, Le Prestige de

la relique jadis abritée dans la cathédrale de Troyes.

Quelques

évènements :

- Siège du concile de

Troyes qui débute le 13 janvier 1129, au cours duquel l'ordre des Templiers se

voit confirmé et son rôle défini.

- Le traité de Troyes

est signé le 21 mai 1420 avec la présence de Jeanne d’Arc

- En 1536, l'horloger

troyen Denis Bolori s’est envolé du haut de la tour Saint-Pierre en

construction, avant de s'écraser vers les environs de Saint-Parres-aux-Tertres.

******************

« Dossier d’œuvre

architecture IA10000462 | Réalisé par Marasi Julien ; Decrock Bruno enquête

thématique départementale, recensement du patrimoine mobilier des églises de

l'Aube recensement immeubles MH

L’architecture

L’unité architecturale

de la cathédrale de Troyes dissimule un chantier qui a duré près de quatre

siècles. L’ancienne cathédrale, endommagée par l’incendie qui ravagea Troyes en

1188, venait d’être remise en état, quand, vers 1200, l’évêque Garnier de

Traînel entreprit un édifice beaucoup plus vaste, à l’image des premières

grandes églises gothiques qui s’édifiaient alors dans le nord de la France :

nef et partie droite du chœur séparées par un transept et comprenant chacun des

bas-côtés doubles autour d’un haut vaisseau central, abside à déambulatoire et

chapelles rayonnantes.

Chevet, déambulatoire

chapelles rayonnantes (XIIIe siècle)

Les travaux

commencèrent par l’édification du déambulatoire et des chapelles rayonnantes en

partant des plus à l’ouest vers la chapelle d’axe. Notons que la sacristie et

le trésor, occupant la place des deux premières chapelles sud, étaient prévus

dès l’origine. En 1208, afin d’élever la chapelle d’axe, plus profonde que les

autres, il fallut démolir une portion de l’enceinte urbaine du Bas-Empire et

déplacer un four banal. Cette première campagne s’inscrit dans un courant

d’architecture régionale, s’inspirant en particulier de l’ancien chœur de la

cathédrale de Meaux pour le plan et de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux à

Châlons pour l’élévation intérieure des chapelles. Quant aux colonnes du

rond-point, cantonnées d’une colonnette du côté du vaisseau central et du côté

du déambulatoire, elles constituent une originalité car les chœurs de Soissons

et de Chartres n’en possèdent qu’une seule.

Vers 1210, furent bâtis

les bas-côtés doubles des travées droites du chœur. Ils présentent des

innovations trahissant l’influence des chantiers d’Île-de-France : les

fenêtres, plus hautes et plus larges, sont désormais divisées par un remplage ;

les piliers polygonaux à quatre colonnettes engagées, séparant chacun des deux

vaisseaux, constituent une rare imitation de ceux de la cathédrale de Chartres.

Les parties hautes du chœur étaient en grande partie élevées quand, en 1228,

elles furent renversées par un violent ouragan, puis remontées ensuite selon un

parti nouveau. La tendance actuelle est de considérer que le chantier démarra

seulement à partir de 1235-1236, c’est-à-dire après le chœur très voisin de

l’abbatiale de Saint-Denis, commencé en 1231, et non antérieurement comme

certains auteurs l’avaient démontré. Dans ces deux édifices, les surfaces

vitrées occupent toute l’espace disponible entre les piliers et même le

triforium s’ouvre sur l’extérieur, nouveauté qui connaîtra un grand succès. Les

remplages des fenêtres hautes se réduisent à de fines moulures qui descendent

sans interruption au niveau du triforium, comme si ce dernier formait la partie

inférieure des grandes baies. Une semblable légèreté marquait également

l’extérieur de la cathédrale Troyes, avant les importantes restaurations

d’Eugène Millet qui, de 1849 à 1866, afin d’éviter la ruine du chœur, reprit

les fondations en sous-œuvre, changea le système de contrebutement et le

garde-corps du couronnement par une structure plus lourde. Les culées et les

arcs-boutants ajourés d’origine, connus par des représentations anciennes,

avaient été portés à une minceur extrême par le maître d’œuvre, conférant au

chevet une transparence exceptionnelle pour l’époque.

Le transept (XIIIe -

XVIe siècle)

Le premier niveau du

transept, comprenant les portails, semble avoir été monté en même temps que les

collatéraux du chœur, à partir de 1210. Si le portail sud, du côté du palais

épiscopal, présentait un tympan sobrement orné de faux arcs trilobés et d’une

rosace, celui du nord, appelé « le beau portail », livrait au regard un riche

décor sculpté, malheureusement entièrement bûché en 1794. Le tympan figurait un

Jugement dernier, le trumeau une statue de la Vierge à l’Enfant. L’iconographie

des sept rouleaux de la voussure a pu être restituée grâce aux inscriptions qui

subsistent. En partant du tympan, on y voyait les vingt-quatre vieillards de

l’Apocalypse, les apôtres, les patriarches et les prophètes, des scènes de la

vie du Christ, les sept âges de l’homme et les sept péchés capitaux, les sept

arts libéraux et les sept sacrements, et enfin, sur le rouleau le plus extérieur,

les signes du zodiaque. Les ébrasements présentent encore dans leur partie

basse une série de colonnettes dont les chapiteaux, se développant en une frise

continue, soutiennent une arcature que traversent les colonnes principales, jeu

de superposition particulièrement original.

Les niveaux supérieurs

du transept furent construits en même temps que les parties hautes du chœur, à

partir de 1235-1236 et étaient en voie d’achèvement vers 1260.

La rose nord s’écroula

en 1390 et fut refaite en 1408-1409. De 1462 à 1464, le maître d’œuvre Antoine

Colas renforça le portail par l’adjonction de deux contreforts réunis par un

arc au-dessus et consolida la rose par deux piliers effilés en pinacle, l’un du

côté extérieur, l’autre du côté intérieur (le pignon en pierre date de

1899-1900, le précédent étant en bois couvert d’ardoise). On admire l’élégance

avec laquelle cette structure encadre le portail du XIIIe siècle, s’élevant en

gâble élancé au-devant de la galerie du deuxième niveau pour porter, à

l’origine, un Christ debout. Placée à hauteur du garde-corps du troisième

niveau, cette statue formait un relais visuel avec le pilier effilé renforçant

la rose, prolongeant ainsi l’effet d’ascension verticale jusqu’au haut de la

façade. Parmi les autres sculptures détruites, notons celles des saints patrons

de la cathédrale, Pierre et Paul, qui amortissaient les contreforts latéraux.

La clef de saint Pierre sert de motif principal aux deux garde-corps en

alternance avec des fleurs de lys.

Autour de 1562, deux arcades cintrées vinrent renforcer, en la masquant partiellement, la galerie du deuxième niveau de la façade sud du transept tandis qu’une rose d’esprit Renaissance remplaçait l’ancienne. A l’exemple de la rose nord, elle fut renforcée en son centre par un pilier, mais à la modénature classicisante. La reconstruction de 1842-1844, par l’architecte diocésain Alexandre Bouché, y substitua une copie de la rose nord, sans renfort central.

La nef (XIVe - XVIe

siècle)

Les trois dernières

travées de la nef furent élevées vraisemblablement à partir de 1260. Les voûtes

de deux travées du vaisseau central au moins étaient achevées quand elles

s’écroulèrent en 1389. Un toit provisoire fut alors posé sur les trois travées

au niveau du triforium et les travaux ne reprirent qu’à partir de 1451. La

couverture des bas-côtés est composée d’une large toiture à deux pans couvrant

le double vaisseau et dégage la série de fenêtres qui éclairent le triforium.

Le dédoublement du bas-côté a rendu nécessaire l’installation de deux

arcs-boutants successifs, séparés par une culée intermédiaire. Ces

arcs-boutants, qui ont la particularité de présenter un étrésillon central,

furent lancés avant la chute de 1389, puis repris en 1492-1498.Lors de la

reprise des travaux de la nef, en 1451, le maître d’œuvre Jacquet Le Vachier

fonda les cinq piliers qui restaient à bâtir pour l’achever, supports réalisés

dans la veine de ceux déjà construits.

L'élévation occidentale

(XVe - XVIe siècle)

En mars 1455, on

demanda un projet de façade ouest à Florent Bleuet, maître de renom travaillant

sur les chantiers picards et champenois, qui rendit un dessin après un voyage

d’étude aux cathédrales de Reims, Amiens et Paris. Cette structure à cinq

travées et deux tours, prévue à l’emplacement de la deuxième travée actuelle,

commença par la construction d’un pilier de la tour nord. Celui-ci est composé

d’un faisceau de nervures prismatiques recevant sans interruption les retombées

des branches d’ogives et des arcs. Un motif sculpté sur l’une des moulures

relève davantage l’effet des lignes verticales qu’il ne rappelle la place des

anciens chapiteaux. Ce pilier est considéré comme la première manifestation

affirmée de l’architecture flamboyante en Champagne. Appelé sur d’autres

chantiers dès 1456, dont l’Epine, Florent Bleuet laissa à Troyes son assistant,

Antoine Colas, pour assurer le suivi des travaux. Ce dernier le remplaça en

1462-1463 et construisit à son tour (1468-1469) le pilier en pendant de la tour

sud, sous une forme radicalement différente : sur un noyau central circulaire

s’engagent des demi-colonnes alternativement fortes et faibles ; les retombées

des voûtes pénètrent directement dans le support. Sous une forme simplifiée ce

modèle connaîtra, dans les décennies suivantes, un grand succès dans les

églises de la Champagne méridionale.

Autour de 1500, la

partie haute de la nef était achevée et la mise en œuvre de la façade prévue

par Bleuet posait de réels problèmes au maître d’œuvre, Jeançon Garnache,

principalement à cause de la tour de l’ancien édifice qui servait de

contrebutement au nouveau. Aussi, en 1502, le chapitre fit appel à un

architecte expert en ce genre de reprise, Martin Chambiges, qui renvoya un

projet en 1502-1503. Comme solution, il proposa un massif allongé d’une travée,

dont la construction enserrerait progressivement la vieille tour jusqu’à en

prendre le relais. Le chapitre n’approuva le projet qu’en 1506, à cause de la

réfection en urgence des fenêtres hautes de la nef et du transept. Le chantier

démarra lentement l’année suivante, sous la surveillance de maîtres d’œuvre

locaux, Chambiges, occupé par les travaux de la cathédrale de Beauvais, ne

faisant que de rares apparitions. Son fils Pierre († 1544) prend le relais à la

mort de son père (1532). Le niveau des portails est achevé en 1527, celui de la

rose vers 1537. L’étage de l’horloge de la tour nord fut monté autour de 1554

par Jean Bailly, et l’étage supérieur à partir de 1559 par Gabriel Favereau.

Cet étage marque l’abandon du projet de Chambiges par son vocabulaire

entièrement Renaissance et surtout par l’adoption d’une échelle plus modeste

ainsi qu’en témoigne l’importante retraite par rapport au niveau inférieur.

Quant à la tour sud, elle ne dépassa jamais le second niveau de la façade.

A la façade à cinq

travées prévue par Bleuet, répondant aux cinq vaisseaux de la nef, Chambiges

substitua une élévation en trois parties d’une lecture extrêmement simple :

d’énormes contreforts assurent les divisions horizontales (révélant aussi le

projet de tours très hautes) ; deux niveaux ferment toute la hauteur de

l’édifice. Cette clarté de la composition générale s’allie à un décor

foisonnant qui couvre presque toutes les surfaces. Outre les gâbles

transparents qui couronnent les portails et assurent la liaison entre les

niveaux, le décor est organisé en une succession de niches très étirées,

caractéristiques de l’art des Chambiges. Les tympans des portails,

systématiquement martelés à la Révolution, présentaient aussi un agencement en

niches (comme les autres portails conservés de l’architecte à Sens et à

Beauvais), contenant des œuvres du sculpteur Nicolas Halins : scènes de la

Passion au centre, vie de saint Pierre à gauche et de saint Paul à droite. Il

subsiste malgré tout, nichés dans les creux des piédroits et des voussures, des

personnages pleins de verve, comme cette évocation de la vendange sur le

portail central. A l’arrière-plan, sur les piédestaux flamboyants des statues

disparues, apparaissent de discrets rinceaux Renaissance.

.jpg)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire