Que n’a-t-on pas écrit sur le toquat !

Bien des auteurs n’ont-ils pas chanté sa grâce et sa

légèreté ? Tous les dictionnaires et les almanachs n’en ont-ils pas donné

des « reproductions » ? La publicité même, n’en propage-t-elle

pas le nom et l’allure aux quatre coins de France ?

Il apparait donc que les documents ne manquent point, qui

permettent d’étudier les formes diverses de cette coiffe splendide, les lieux

dont elle est originaire, et aussi son évolution.

Il semble difficile que tous ces toquats qui nous sont

offerts par gravures ou photographies, ne soient pas authentiques ou, du moins,

ne s’inspirent pas des documents les plus sérieux.

Quels sont donc ces documents ?

Les Aubois ne connaissent guère qu’un seul exemplaire de

toquat dont l’origine est absolument certaine : celui qui est exposé au

musée de Vauluisant. Ils n’ignorent pas les dessins de Fichot, ceux d’Arnaud,

ainsi que le tableau de Valton, récemment acquis par les amis des Musées.

Quelles sont alors les autres sources auxquelles ont pu se

référer les auteurs ? N’aurait-on pas quelque peu brodé sur la

question ?

C’est pourquoi nous avons demandé à Gilbert Roy de nous

parler du toquat. De celui du musée de Troyes d’abord, qu’il a rénové, dont il

a extrait, il y a un an à peine quelque deux cent cinquante épingles qui le

maintenaient en son éclat d’origine, qu’il a entièrement démonté, et dont il a

ravivé l’éclat, pour finalement le rajuster en sa splendeur première.

Il nous dira ensuite ce qu’il pense des autres toquats, qu’il

a aussi longuement étudiés. Ceci nous

aidera à voir plus clair dans tout ce qu’on nous propose aujourd’hui.

Il nous sera possible alors de cerner l’histoire véritable

de cette coiffe essentiellement

troyenne, de la démystifier au besoin et surtout, de la réhabiliter.

Ce sera une manière de la défendre que de n’accepter, pour

son honneur et sa gloire, rien qui ne soit authentique, mais tout ce qui l’est.

Voilà le pourquoi de

numéro huit de notre Revue, un numéro exceptionnel que nos lecteurs ne

manqueront pas d’apprécier.

Le

Toquat coquille journalier

Le toquat ne serait qu’une grande coiffe de cérémonie. Cette

légende a été soigneusement entretenue. Elle est encore répandue par ceux qui

ne voient dans le folklore qu’un aspect strictement spectaculaire.

En fait, il n’en est rien ; c’est une coiffe de type

« à câle » qui a de nombreux points communs avec les autres bonnets

de notre région.

Le toquat dit « coquille » se portait tous les

jours de la semaine, à la manière de la capeline, avec cette seule différence

que la coiffe légère en voile se posait sur la câle matelassée, alors que la

capeline en toile durcie, se portait par-dessus la coiffe fine.

Ce toquat journalier se rencontre fréquemment sur les

dessins de Ciceri, principalement sur les gravures de faubourg Saint-Jacques.

Cette fréquence en un pont déterminé s’explique par le fait

que cette coiffe était principalement connue à Saint Parre aux Tertres.

On retrouve également ce même type à Brienne le château.

Toutefois, dans cette ville nous n’avons jamais eu connaissance qu’il ait été

porté « dressé », ce qui exclurait donc la dénomination de

« toquat » qui s’attache, non à la coiffe elle-même, mais à une

manière de la porter.

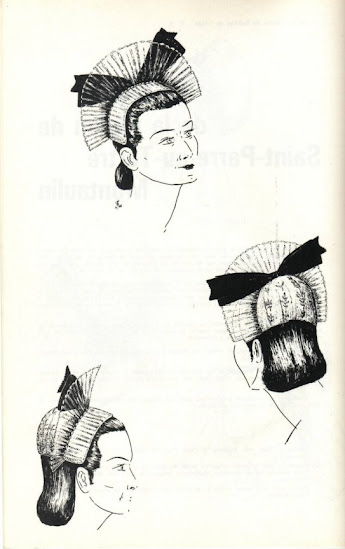

Schéma de la coiffe

- la câle est un béguin en toile matelassée, nouée sous le

cou ; elle emprisonne la chevelure et soutient la coiffe.

- la coiffe est en voile ou tulle brodé ou uni suivant la

fortune de sa propriétaire ; elle comporte un fond « rond », ample dont les coulisses

se nouent au-dessus de la câle.

- la passe très ample, fortement frondée et sillé sur le

fond, peut-être simple ou double, selon la richesse de celle qui porte la

coiffe ; les fronces sont soutenues aux tiers par un cordonnet passé au

point devant.

Le

toquat de la région de Saint-Parre-au-Tertre – Montaulin

A partir de la coiffe des jours de semaine, et sans rien y

changer, on forme le toquat simple, en coquille. Sur une câle plus dure, en

toile gommée, on dispose la coiffe de voile, on serre les coulisses, on les

noue sur la câle en les retenant par des épingles puis, toujours à l’aide

d’épingles, on tend le fond en le ramenant, par devant, sur la frontière.

On place ensuite une bande de tissu de la largeur de cette

frontière (velours ou reps), de couleur vive (bleu, noir, rouge, violet) ;

on l’épingle dessus, puis on rabat en arrière la passe de voile en ramenant les

fronces pour former un éventail (coquille) ; on épingle à nouveau puis on

cisaille » (1) cet éventail pour lui donner de la tenue, après amidonnage

bien entendu.

Sur le sommet de la câle et derrière la coquille, on coud un

« faux nœud » de faille ou de reps (noir, bleu ou violet), à deux

boucles et deux brins, qui cache une armature en « fil modiste » et

qui sert de soutien à l’ensemble.

Lorsque cet assemblage est réalisé, on dispose sur la

frontière (2) un revers de dentelle plissé et, bien sûr, épinglé.

Les coiffes riches se portaient sur une câle au fond brodé

de motifs bleus (à la manière normande). On a longtemps laissé croire que ces motifs étaient l’image d’un sapin, ce qui

est absolument faux.

D’ailleurs, on

attribuait à cet arbre, dans nos régions, un symbolisme tel, que peu de filles

auraient osé le présenter en public.

(1)Cisailler : plisser très finement à l’aide d’un fer

spécial dit « cisaille » ou « fer à tuyauter ».

(2)Frontière : c’est la partie située en avant du fond,

et qui couvre le dessus de la tête. Cette frontière est en matériaux

relativement fermes, tels que : toile durcie, gommée, matelassée, etc.

Passe : c’est

cette même partie de la coiffe mais, cette fois, en matériaux légers :

voile, tulle, dentelle.

Le

toquat coquille dans la région de Saint-Parre-au-Tertre – Montaulin

La seule gravure de la « Fleuriotte » que nous

possédons, représente Louis Fleuriot arborant un toquat coquille.

Native de Daudes, puis ayant habité Lusigny et enfin placée

à Clérey, il parait étrange qu’elle ne porte plus la coiffe de son pays d’élection :

Lusigny. Le fait est d’autant plus troublant que les contemporains qui l’ont

dépeinte notent bien qu’en semaine, les barbes de sa coiffe voltigeaient sur

ses épaules.

Il y a donc là une contradiction formelle, et nous sommes

prêts à croire que le dessinateur a reproduit le toquat de la région de

Saint-Parre-au-Tertre-Montaulin, région où Louis Fleuriot a travaillé.

Cette coiffe se différencie de celle faisant l’objet de la

description précédente, par quelques points de détails.

Elle est d’abord plus importante, plus richement ouvragée.

La base de l’éventail est garnie d’un rucher de dentelle double. Par contre,

les rubans sont absents, mais l’éventail est soutenu par deux arceaux de fil

modiste cousus dans le voile. (Nous avons également trouvé une coiffe

comportant des « baleines », rayonnantes mais, comme ce procédé n’a

pas été confirmé, nous préférons constater, sans faire d’hypothèse).

Ce type de toquat a été présenté par Valton dans plusieurs

de ses dessins ; Fichot l’a repris, ainsi que Ciceri.

Le

toquat à Barbes

C’est le type le plus connu et aussi le plus

« galvaudé » par ceux qui croient savoir.

En semaine, cette coiffe, nettement plus riche, se

portait barbes tombant sur les côtés ou

plus fréquemment semble-t-il, épinglé par derrière.

Ce port de toquat a laissé croire, (pour quel mystérieux

motif ?), que les Champenoises abaissaient leur coiffe pour se rendre à

l’église. L’histoire serait belle si elle était vraie. Il suffit de savoir par

quel assemblage de fil de fer et d’épingles l’échafaudage était maintenu, pour

comprendre l’invraisemblance d’un tel conte.

La coiffe de ce toquat est de type « à barbes »,

comme on en rencontre dans de nombreux pays de l’Aube, toutefois, elle s’en

différencie par le fait que les dites barbes sont, pour ce toquat, pliées en

deux par le devant au lieu d’être double à partir du fond ; leur lisière

extérieure est garnie d’un rang de dentelle tuyautée.

Le petit éventail est soutenu par deux coques de ruban

armées ; formant un nœud placé en arrière et composé de deux bouts et

quatre boucles.

Un petit secret de montage consiste à ramener les barbes à

l’arrière sans qu’il y ait « surépaisseur », tout en conservant le

tuyautage par derrière. C’est une sorte de pliage accordéon, un tour de main

difficilement traduisible, mais que nous essaierons de reproduire en croquis

sur la fiche du patron.

Valton a reproduit ce type de coiffe sur plusieurs de ses

tableaux. Il l’a toujours fait porter par des personnes âgées ; serait-ce

parce qu’elles s’accommodaient mieux que les jeunes, de sa simplicité

rustique ?

Le

Toquat de Lusigny

Un très bel exemple de

ce toquat, que nous avons restauré il y a un an, est exposé au musée de

Vauluisant à Troyes, dans une vitrine de la salle de Folklore.

C’est un type parfaitement authentifié, puisque nous savons

qu’il fut porté à Lusigny par jeanne Camuset lors de son mariage avec jacques

Pinguet, en 1829.

La câle est identique à celles précédemment décrites.

La coiffe est du type à barbes, très amples, finement

froncées et brodées d’une large dentelle de tulle brodé.

Le revers de dentelle ne couvre que la moitié de la passe,

laissant ainsi mieux paraitre les coques de ruban inclus entre la coiffe et la

câle.

Sous le rucher, au pied de l’éventail, se place une seconde

bande de ruban, large de 10mm environ, épinglée et cachant la base des

armatures de fil modiste.

Les coques de ruban, armées également, sont prises entre

l’éventail et le retour des barbes.

La double armature de fer est prisonnière entre les deux

épaisseurs de barbes et se croise derrière les coques.

Le montage demande également qu’on connasse le petit

« secret » qui permet de ramener les barbes à l’arrière puis de les

retourner pour que la dentelle apparaisse à l’extérieur. A noter que les barbes

recouvrent toute la partie arrière de la câle sur laquelle elles sont tendues

et épinglées.

Un second nœud à deux boucles et deux pans, sans armature,

relie ensemble les deux bords des barbes et cache l’épinglage.

Le

Toquat de Troyes

Bien que, dans leurs dessins, les graveurs comme Arnaud, Valton,

Fichot, Ceceri aient reproduit devant les monuments troyens, tous les types de

différents toquats que nous avons étudiés, il est une coiffe particulière qui

ne se trouve en abondance que sur les gravures de Troyes.

Ce toquat est de même conception que celui donné pour Lusigny,

mais il est plus ample et surtout plus haut.

D’autre part, les barbes sont dissymétriques, lorsqu’elles

sont remontées et assemblées, la partie avant étant plus arrondie que la partie

arrière, cela a pour effet de former une sort d’arc gothique au-dessus de

l’éventail.

Les dimensions un peu grandes de cette coiffe se trouvent

compensées par la finesse du matériau employé ; c’est un tulle léger,

fortement empesé et froncé, soutenu par la double armature de fil de fer.

Les rubans en ottoman ou reps sont également plus longs,

donnant ainsi une meilleure tenue à l’ensemble.

Expansion

géographique du toquat

Pourquoi ?

Par manque d’informations, et bien souvent par simple

paresse, il a été admis que le toquat était porté dans l’Aube, la Marne, la

Haute-Marne, disons… dans toute la province.

Pour notre seul département, on nous a proposé des toquats

de Vaudes, de Bar-sur-Aube, de Romilly, de Colombé-la-Fosse, de

Rumilly-lès-Vaudes, pour ne citer que les plus marquants.

Nous devons avouer que nous-même, avons été d’abord abusé

par cette profusion et pas les arguments « remarquables » qui

tendaient à les authentifier.

C’est grâce à de nombreuses enquêtes « in-situ »

menées avec la collaboration de chercheurs objectifs qu’il a été possible de

déterminer précisément les régions dans lesquelles on a effectivement porté le

toquat au siècle dernier.

Comment ?

Comment ont été menées ces recherches ? Simplement en

raisonnant, par éliminations progressives. La plus grande partie des villages

de l’Aube nous ont fourni, soit par de photographies (notamment de mariage), soit

par des gravures, la forme générale de leur coiffe ; très fréquemment

aussi, nous avons pu nous procurer des bonnets authentiques. Ce système a

montré par ailleurs, qu’il y avait bien, comme nous l’avions déjà suggérés, des

régions géographiques où prédomine une forme de coiffe, et également un type de

bonnet dit « de jour » qui se retrouvait dans l’ensemble du

département, et aussi, dans chacune de ces régions, un ou deux pays qui se

singularisaient par le port d’une coiffe très particulière.

Procédant ainsi, nous sommes arrivés à délimiter un triangle

dont les sommets sont Troyes, Rumilly-lès-Vaudes, Lusigny-sur-Barse.

Méthodiquement, chacun des villages compris dans ce secteur

a été examiné. Egalement, nous avons repris la documentation qui y est

relative : gravures, textes d’auteurs anciens, photographies, etc.

Où ?

De ce tri systématique sont sortis 5 villes ou

villages : Clérey, Montaulin, Lusigny-sur-Barse, Saint-Parre-au-Tertre,

Troyes et peut-être (mais les recherches n’ont pas encore apporté de preuves

formelles), Verrières et Rouilly-Saint-Loup.

Nous sommes donc en mesure aujourd’hui d’affirmer que,

seulement dans sept villes ou villages, on a pu porter le toquat et qu’en toute

certitude, il n’a jamais été porté ailleurs dans notre département.

Certes, nul système n’est parfait. Il se peut qu’un défaut

un oubli, se soient glissés dans notre étude. Si tel était le cas, nous

n’hésiterions pas à le signaler en son temps, comme nous nous sommes toujours

efforcés de le faire.

Lesquels ?

Il est apparu que deux grands types de toquats étaient en

vogue dans cette région.

1° Le toquat dit « coquille » qui se portait les

jours ouvrables, rabattu sur le visage ; les dimanches et jours et fêtes,

on relevait ce toquat en manière d’éventail, et, pour les grandes cérémonies,

les Champenoises, possédaient une coiffe plus richement brodée, plus ample

également, qui donnait l’image d’une coquille Saint-Jacques, proche parente du

« soleil » de Boulogne.

2° Le toquat dit « à barbes » ; celui-ci

semble avoir toujours conservé sa petite auréole sur le dessus, même pour les

jours ouvrables. Par contre, on laissait flotter les longues barbes soit dans

le dos, soit sur les épaules ; là aussi la Champenoise disposait d’une

coiffe plus richement ornée pour les grandes cérémonies ; pour les fêtes,

on relevait les longues barbes et on les dressait sur une armature de fil de

fer ; dans tous les cas, le montage s’effectuait à l’aide de multiples

épingles : environ 200 à 300 étaient nécessaires pour les pièces les plus

ouvragées.

Ainsi nos aïeules pouvait-elles se dire, selon le

diction : « tirées à quatre épingles ».

Cette coiffe est devenue le symbole de notre province. Il

n’en faut pour preuve que les multiples représentations que l’on rencontre soit

dans les manifestations locales, soit sur des marques ou des labels commerciaux.

A juste titre nous pouvons être fiers de cette publicité car le toquat est

considéré comme l’une des « belles coiffes de France » et il serait

regrettable qu’il soit oublié.

Les

Toquats Publicitaires

Malheureusement, cette multitude de reproductions a créé des

antécédents bien souvent fâcheux. Les peintres, les graveurs, les maquettistes

de notre siècle ont vu le toquat en fonction des besoins de leur création. Ceci

les a conduit tout naturellement à interpréter et non à reproduire fidèlement ;

or ces évocations ont fréquemment été prise au « pied de la

lettre » pour faire des reconstitutions. Il va sans dire que, si l’œuvre

d’un artiste moderne est compréhensible dans son contexte, la reconstitution

que l’on peut en tirer n’a aucun intérêt. Pourtant, ce mode de compilation nous

a valu et nous vaut encore bien des « bonnets de bazar » donnés pour

vrais.

Et ceux

pour « Faire Folklore »

A cette liste de coiffes nées des « cartons », il

faut ajouter les toquats qui furent créés de toutes pièces, par pure fantaisie

et en toute connaissance de cause, pour « faire folklorique ». Cette

fraude, si elle abuse les étrangers n’amuse nullement nos anciens. Elle les

gènes et ils n’hésitent pas à la combattre. Au cours de leur enquête, nos amis, nos

collaborateurs, ont fréquemment reçu des réponses ironiques concernant ces

coiffes ; sans citer les auteurs nous nous borneront à retranscrire ces

deux conversations :

« Madame avez-vous connu le toquat ?

- Le Beau Tocquat ? Oh oui, monsieur bien sûr… au

théâtre, monsieur, mais pas chez nous… »

« Monsieur le Maire, ces personnes portent des toquats,

comme autrefois au pays ?

- Elles s’habillent encore de « mensonges »...

c’est pas du vrai. »

Nous ajouterons les toquats qui ont été reconstitués – de

bonne foi – à partir de renseignements faux ou douteux, et enfin, ceux qui ont

été réellement portés au siècle dernier et qui sont, bien entendu les moins

nombreux.

Certes, notre province possède, avec les toquats, une richesse

de coiffes très remarquable, malheureusement, il y a eu tant de copies, que

nous nous trouvons devant un trésor de… faux-monnayeur.

Louise

Fleuriot dite Le Beau Toquat

Il est nécessaire, dans l’étude du toquat, de rouvrir le

dossier « Louise Fleuriot », ne serait-ce que pour détruire les

légendes de «La Fleuriotte », légendes qui n’ont aucun fondement

populaire.

Louise Fleuriot est née à Daudes le 8 janvier 1785. Son

père, Nicolas Fleuriot, est âgé de 25 ans. Sa mère, Sébastienne Denys a 33 ans.

Ils sont tous deux domestiques chez un laboureur : Nicolas Ganne l’ainé

demeurant également à Daudes. Louise sera baptisée le 9, soit le lendemain de

sa naissance, en l’église de Daudes, en présence des oncles de son père :

Claude Fleuriot, recteur d’école à Montaulin, et Louis Hennequin, compagnon

tisserand à Troyes (paroisse de Sainte-Madeleine). Notons pour la petite

histoire que ses parents s’étaient mariés à Daudes, le 16 octobre 1784. Sa

famille était originaire de la région : ses grands-parents paternels, Claudie

Hennequin et Jean Fleuriot habitaient Montreuil-sur-Barse (il était tisserand),

et ses grands-parents maternels, Catherine Rozé et Joseph Denys étaient de

Fresnoy-le-Château.

Peu après, ses parents vont habiter Lusigny, peut-être vers

1788 ( ?) et ceci pourrait expliquer la confusion de date entre le

registre de catholicité et les pièces du procès.

A une époque indéterminée [peut-être vers 1803], Louise est placée comme domestique à gages à

la ferme de Courcelles près de Clérey. Les métyayers en sont Edme Honnet et sa

femme Marie Madeleine Laplanche, native de Montiéramey. Comme elle a su plaire

à tous les habitants de Lusigny, elle plait encore à ses maîtres. Son

intelligence, ses bons services, sa beauté native, ses grâces naturelles, lui

gagnent l’affection de tous. Sa seule ambition, consiste à paraître la plus

belle et la mieux coiffée, et elle consacre la meilleure part de ses gages à un

beau toquat surmonté d’un magnifique éventail de dentelle, véritable diadème.

Le 15 février 1808, un premier incendie éclate à la

ferme ; il est maitrisé. Louise Fleuriot, pendant cet incendie, paraît ne

pas s’occuper de ce désastre, qui aurait pu devenir considérable. Dès le

lendemain, et pendant les jours qui suivent, Louise parait réfléchie, triste et

inquiète. Elle répond à M. le Maire, qui s’interroge sur la cause de ce

changement : " On a dit bien des raisons, mais, d’ici quelques jours, on

en dira bien davantage encore ! "

Mais le 22 février, à « cinq heures du soir », un

second sinistre ravage la ferme de Courcelles.

A cette époque, les incendies sont nombreux dans les campagnes. Les

toits de chaume flambent rapidement. Les accidents sont fréquents mais la

malveillance, les vengeances, sont très courantes ; nos ancêtres avaient

le « brandon » facile. Cette fois, l’élément destructeur sévit avec

fureur. Le toit de la grange s’écroule, et l’étable devient le foyer d’un autre

incendie. Tout le monde attribue cette catastrophe, à une malveillance

calculée. D’après les investigations de la justice, il résulte " que les

incendies ne sont, à n’en pas douter, que l’effet d’une vengeance ".

L’acte d’accusation fait connaître que Honnet et sa femme, depuis de longues

années fermiers de M. de Courcelles, sont très fâchés de quitter leur fermage,

où ils ont fait de bonnes affaires, et que le bail expirant le 15 avril, ne

leur serait pas renouvelé, et qu’on aurait entendu la femme Honnet dire entre

les deux incendies : " Une autre fois, on ne les manquera pas ! ".

Le feu a éclaté peu après que Louise revienne des champs avec

les moutons. On cherche un coupable, et il semble que l’on voit la trace des

sabots de Louise. Interrogée sur les causes de la déchirure de son jupon, elle

est prise en flagrant délit de mensonge, déclarant " tantôt qu’elle s’est

laissée tomber en allant avertir son maître, tantôt que c’était dans les

taillis que cette déchirure avait été faite ". Ce n’est pas là le seul

mensonge que Louise commet dans sa défense. Dans une autre déclaration à la

gendarmerie, elle dit " que Claude-Alexandre Durand avait menacé de rendre

la femme Honnet plus basse que la terre, de la réduire jusqu’à la cendre

".

Le 27 février, Louise dit que " c’est Durand qui a mis

le feu, lui montrant un sabot où il y avait du feu, qu’il resta dans la grange

et mit le feu dans la troisième potée, et qu’il força ensuite Louise, en

menaçant de la tuer, de porter deux charbons dans l’écurie aux vaches… "

Durand nie formellement toutes ces allégations, et Louise

convient que ses déclarations sont contraires à la vérité.

Dans son interrogatoire du 4 mars, Louise déclare que "

cédant aux instances et aux promesses de la femme Honnet, elle a eu la

faiblesse de porter du feu dans l’écurie aux vaches et de mettre le feu à une

poignée de paille et de foin ". Puis elle accable la femme Honnet, sa

maîtresse, qui nie ces accusations.

Les aveux de Louise, son indifférence pendant le premier

sinistre, ses propos des 7 et 22 février, son enjouement pendant le second

incendie, où elle ne donne aucun secours, qu’elle cherche au contraire à

détourner les garçons en les provoquant à s’amuser avec elle… tout enfin, fait

entrer dans l’esprit des jurés une si profonde conviction, qu’ils prononcent un

verdict de culpabilité. Elle ne peut être sauvée de l’échafaud, et l’arrêt le

20 mai surprend la foule et l’émeut profondément.

Le 22 avril 1808, le jugement désigne Louise Fleuriot dite

« La Fleuriotte » comme étant l’incendiaire et le 21 mai de la même

année 1808, elle est menée au supplice revêtue de la chemine rouge des

incendiaires (et non pas du voile noir qui était réservé aux criminels),

résignée et repentante, accompagnée de l’aumônier, elle sort de prison, pour

aller en place publique subir la peine prononcée contre elle. Le trajet du

palais des anciens comtes de Champagne au Marché-au-Blé (place J. Jaurès), est

long, devant une foule, toujours trop avide de ces sortes de spectacles. Lorsque

sa tête rasée, mais couverte de son toquat est tombée, le corps de Louise n’est

pas porté autour de l’échafaud.

Son acte de décès portera la simple mention : « trouvée

morte sur la place du marché au bled ».

Est-ce donc ainsi que l’on écrit l’histoire ? Les faits

réels sont destinés à moraliser et à instruire, le narrateur doit être fidèle

aux vrais faits qu’il rappelle !

Quelles que soient les causes de l’incendie de Courcelles,

Louise Fleuriot en est accusée. Il ne nous appartient pas de juger si la cause

était juste ou s’il s’est agi d’une erreur judiciaire.

Avec ou sans raison, les habitants de la région n’ont jamais

voulu croire à la culpabilité de la Fleuriotte. Ceci a incité Louis Ulbach

(1882-1889) à écrire son roman : « La Fleuriotte » et a inspiré

à Amédée Aufauvre une pièce de théâtre, jouée d’abord à Troyes en 1864, puis

dans de nombreux villages.

Or, n’oublions pas que le drame était encore très proche et

que de nombreux témoins étaient encore vivants. Pour éviter des procès à

l’issus incertaine, les deux écrivains ont, en partie, travesti la

vérité : ils ont mis une sorte de trame à demi transparente sur les lieux

et les noms. Ainsi Madame Honnet devint Madame Boissonnet, Louise Fleuriot, la

Fleuriotte trouvée dans la tour de l’Hôtel-Dieu de Troyes, Daudes, son pays

d’origine remplacé par Vaudes où elle n’était pas connue, etc.

C’est cet écheveau, volontairement embrouillé qui a

progressivement créé la légende de la Fleuriotte.

Malheureusement pour nous, on voulut y voir matière à

folklore. Alors, se basant sur le roman, on créa le toquat « La

Fleuriotte », « aux ailes de papillon », puis on implanta cette

coiffe à Saint-Parre-lès-Vaudes, puis de là, à Rumilly-lès-Vaudes… et ce

toquat, authentiquement faux, se répandit dans le département.

Mais que l’on cesse dont de faire du folklore ridicule, que

l’on cherche sérieusement ce qui est, au lieu d’inventer ce que l’on croit

être. L’Histoire ne s’écrit pas, elle se relate.

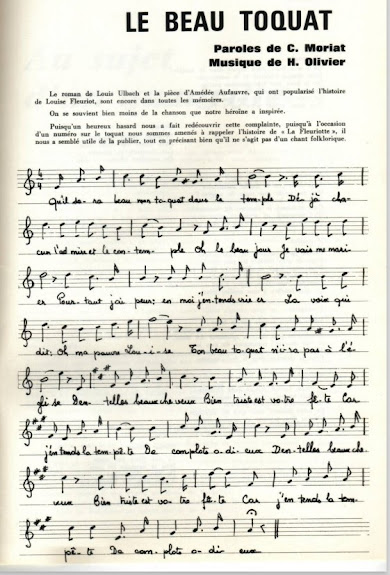

Le Beau

toquat

Paroles

de C. Morat

Musique

de H. Olivier

Le roman de Louis Ulbach et la pièce d’Amédée Aufauvre, qui

ont popularisé l’histoire de Louise Fleuriot, sont encore dans toutes les

mémoires.

On se souvient bien moins de la chanson que notre héroïne a

inspirée.

Puisqu’un heureux hasard nous a fait redécouvrir cette

complainte, puisqu’à l’occasion d’un numéro sur le toquat nous sommes amenés à

rappeler l’histoire de « La Fleuriotte », il nous a semblé utile de

la publier, tout en précisant bien qu’il ne s’agit pas d’un chant folklorique.

1er couplet

Le Toquat, Toca, Tocat, Toqua, Tocqua ou Toquet ?

Quelle est l’orthographie usitée ?

L’historien « archéologue de

valeur » Théophile Habert écrit en 1845 le « toqua

commun » ; pour Louis Ulbach dans son roman « La Fleuriotte »

en 1881, c’est le « beau Toquat », comme Antoine

Chalignes, auteur de la véritable histoire de Louise Fleuriot ou « Le

beau-toquat », en 1852. Pierre-Agustin-Eusèbe-Girault-De-Saint-Fargeau,

célèbre littérateur dit qu’en 1840, à Briel-sur-Barse, on dit

« toka » et à Thennelière « tocqua »…

Ce mot, à l’origine signifie simplement

« coiffe de femme du peuple ».

Ce n’est qu’après la Révolution Française qu’apparaît le « beau toquat ». Ce superlatif ne convient qu’à une coiffe qui sera nécessairement la coiffe des grandes circonstances, la coiffe de cérémonie, elle s’oppose donc au toquat commun.

La Société des

Amis des Musées de Troyes, acheta en 1960 du peintre troyen Henri

Valton (1798-1878) un intéressant tableau « Coiffes » de 1837,

peint avec une remarquable minutie et un évident souci d’exactitude. Il

représente un colporteur, revêtu de la « blaude » (vêtement des

paysans et des ouvriers) et vendant des châles à des femmes de la

région troyenne. La scène se passe sur la place d’un petit village dont on voit

l’église en arrière-plan. Les femmes sont parées de beaux costumes

traditionnels tels qu’on les portait à cette époque, et disposées

astucieusement de façon à présenter la haute coiffe de dos, de face et de

profil, les fragiles coiffes étant faites de mousseline brodée, de fine

dentelle plissée et tuyautée et de larges rubans d’ottoman, de gros-grain ou de

velours disposés de manière à former, en arrière, un grand nœud, et, en avant,

2 belles coques épanouies ou diagonales. Ce ruban, d’un ton soutenu, tranchait

heureusement sur la blancheur de la dentelle. Le fragile et gracieux

échafaudage reposait sur un rouleau de cheveux descendant assez bas sur la

nuque et savamment combiné pour lui servir de support.

Le toquat était le digne couronnement d’une toilette traditionnelle fort gracieuse et seyante : robe ample, très froncée à la taille et comportant une fente permettant d’accéder à la « pouillère », sorte de poche dissimulée sous la jupe, manches longues et étroites, corsage ajusté, presqu’entièrement recouvert d’un fichu de dentelle blanche, ou encore d’un immense châle de voile de soie brodé de « larmes du diable », tel celui qui, au Musée de Vauluisant, accompagne le toquat. Le tablier qui se posait sur la jupe pouvait être plus ou moins richement décoré. Les pieds étaient chaussés de souliers découverts, sans talons, que Valton a figuré se détachant sur des bas blancs.

ROSEROT (Alphonse) —Dictionnaire

historique de Troyes.

ROSEROT DE MELIN (Mgr Joseph) —Le

diocèse de Troyes, des origines à nos jours.

BONNARD (Mgr J. Dieudonné)-

archives personnelles

BEAUCHAMP (Louis A. Marquis de) mon

aïeul – archives familiales

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire