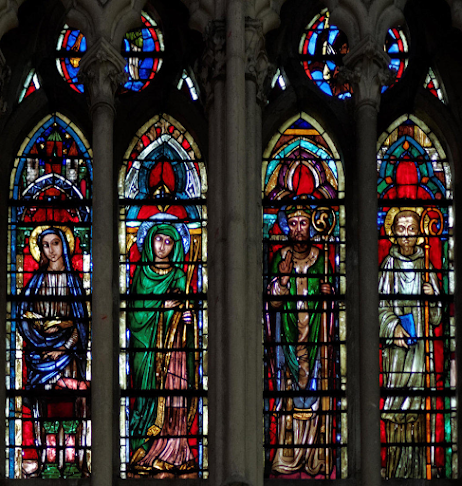

Saint Mesmin et ses compagnons martyrs

C’était

le temps où Saint Loup gouvernais glorieusement l’Église de Troyes. Sous sa

houlette pastorale, la cité jouissait d’une paix fond et sans mélange.

L’idolâtrie disparaissait chaque jour et faisait place à la foi du

Christ ; les études sacrées florissaient à l’ombre du sanctuaire, et la

milice sainte, dont les rangs devenaient plus nombreux et plus serrés,

réjouissait, par ses progrès rapides dans la science et la vertu, le cœur de

l’illustre prélat.

Parmi

ces jeunes lévites se trouvait Mesmin une piété plus tendre, une innocence plus

angélique, une inclination plus marquée pour les cérémonies du culte l’avaient

fait distinguer de ses condisciples et lui avaient mérité l’honneur du

diaconat. Avec quel respect il portait sur sa poitrine l’Évangile de Jésus-Christ.

Avec quel saint tremblement il montait les degrés de l’autel pour assister le

Pontife, quand il immolait solennellement la victime du salut !

Remplissant ici-bas la fonction de l’ange du ciel, il en rappelait le

recueillement et la modestie bientôt il devait en partager la gloire.

Des bruits sinistres circulent dans la ville. Un

ennemi redoutable approche, ne laissant après lui que ruines et

désolation : c’est Attila, le roi des Huns. Déjà sa tente est dressée, et

son camp installé dans les plaines de Méry-sur-Seine, la terreur se répand

partout ; les campagnes sont délaissées c’est derrière les faibles

murailles de Troyes qu’on vient chercher asile contre l’ennemi commun. Ainsi

fuit la brebis en présence du lion aussi l’oiseau timide en face du vautour.

Saint Loup n’est pas non plus sans inquiétude ; il redouble ses jeûnes, il

prolonge ses veilles, il s’offre en holocauste pour ses ouailles chéries. Dieu

a entendu sa prière ; mais d’autres victimes doivent apaiser le courroux

du ciel.

Un soir que la fatigue

a épuisé les forces du saint prélat et fermé ses paupières dans un repos

mérité, un ange lui apparait en songe et lui fait entendre ces paroles :

« Ne crains rien, soldat du Seigneur, ne laisse pas l’inquiétude déchirer

ton âme, car tes prières et tes gémissements ont touché le cœur de Dieu. Prends

courage ; ta puissance est grande auprès du Très-Haut. Voici que tes

larmes ont lavé les péchés de ton peuple ; elles ont éteint l’incendie

allumé contre ta ville par la colère du Seigneur. Non seulement Troyes ne

passera point par les flammés, mais elle aura la gloire de donner au ciel des

citoyens nouveaux, empourprés de leur sang. Tu élèves dans ton église de jeunes

disciples, qui recueillent avec avidité les paroles saintes dont tu les

nourris, et qui marchent à l’envi sur tes traces dans le chemin des bonnes

œuvres ; Dieu en destine quelques-uns à la couronne du martyre. Je te

dirai leurs noms pour éviter toute erreur. C’est d’abord Mesmin, honoré du

diaconat ; sept autres jeunes gens parmi ceux qui fréquentent tes écoles

lui seront adjoints comme victimes. Quand le barbare ennemi approchera de la

ville, tu lui enverras ceux que je t’ai désignés, portant avec eux la croix et

le texte des Évangiles. Ne t’effraie point de leur mort, c’est ainsi que Dieu

les appelle au séjour des bienheureux ». Après ces mots, l’ange disparut.

Saint Loup

s’éveille ; il rend grâces à Dieu et passe le reste de la nuit en prières.

Au point du jour, il assemble ses disciples et leur fait part de sa vision

céleste. Ses yeux s’humectent de larmes, car il pense à la mort cruelle qui

attend ses enfants ; mais eux, pleins d’un intrépide courage et enflammés

par la perspective d’un glorieux martyre, font résonner les airs de leurs

chants d’allégresse.

Quelques jours se

passent encore ; puis bientôt arrive l’heure du sacrifice. L’ennemi campe

à Méry-sur-Seine ; il faut obéir à l’ordre du ciel. Les généreuses

victimes sont prêtes : Mesmin et ses compagnon, parmi lesquels certains

auteurs comptent deux diacres, du nom de Félix et Sensatus, et un sous-diacre,

Maximien, ont revêtu leurs aubes les plus précieuses, le peuple se presse

autour d’eux et les accompagne au chant des psaumes jusqu’aux portes de la

ville, où ils donnent à tous le baiser de paix et reçoivent du Pontife ému sa

dernière bénédiction.

Ils arrivent à Brolium

(aujourd’hui Saint Mesmin), sur la rive de la Seine. Attila, monté sur un

coursier fougueux est environné de ses farouches guerriers. Mesmin s’avance

respectueusement pour s’acquitter de son message. Attila l’aperçoit et vient

au-devant de lui. Tout à coup, un tourbillon s’élève et lance un nuage de

poussière dans les yeux des barbares.

En même temps, la

blancheur éclatante des aubes des lévites, le miroitement de l’or qui environne

le texte des Évangiles effraient le cheval ombrageux d’Attila, qui renverse son

cavalier. Attila se relève aussitôt, mais la colère enflamme son visage.

« Qui sont ces gens ? » s’écrit-il irrité.

« Seigneur » dit Mesmin, « nous sommes envoyés par Loup, notre

évêque, pour vous supplier de sa part de ne point réduire en captivité la ville

de Troyes ». L’un des officiers du roi des Huns prend alors la

parole : « Ces gens », dit-il, « sont la cause de

l’accident qui vous est arrivé ; ce sont des magiciens ; ordonnez

qu’ils périssent par le glaive ». –« Vous me donnez un bon

conseil » répond le roi « allez, faites-leur trancher la tête ».

Aussitôt les soldats

fondent sur les jeunes clercs sans défense, et en font un affreux massacre.

Mesmin allait aussi tomber sous les coups de ces furieux, quand Attila les

arrêta par ces paroles : « Ne frappez point celui-ci », dit-il

en montrant le chef de l’ambassade « qu’il s’en retourne et qu’il annonce

dans sa ville ce qui vient de se passer. Brisez les vases qu’ils portaient comme

les instruments de leur magie, et brûlez-en une parties ».

Les flammes dévoraient

l’image de la croix, quand un fragment, se détachant, sauta dans l’œil d’un

serviteur qui tomba en poussant de grands cris. Mesmin dit alors à

Attila : « Si vous croyez en mon Dieu, il est assez puissant pour

guérir ce jeune homme ». Et faisant en même temps un signe de croix sur l’œil

du blessé, il lui rendit l’usage de la vue.

Ce

miracle n’opéra nullement la conversion du prince, car, cédant aux instances de

l’officier qui déjà avait conseillé le massacre des jeunes lévites, il ordonna

la mort de Mesmin. Celui-ci demanda quelque temps pour prier, et, lorsqu’il eut

conjuré le ciel d’accepter son sang pour le salut de sa patrie :

« Achevez ce que vous avez commencé », dit-il à ses bourreaux. Aussitôt

sa tête roula sur le sol et fut jetée à la rivière.

Cependant,

un des sept avait échappé au carnage. A la faveur des buissons qui bordaient la

Seine en cet endroit, il avait pu attendre la nuit, profiter des ténèbres pour

couvrir de branchages les corps des martyrs et retourner à la ville. Grande fut

la consternation des citoyens, quand il raconta ce qui s’était passé. Saint

Loup ne put retenir ses larmes ; toutefois, il bénit le Seigneur de ses

conseils mystérieux, et s’imposa une rude pénitence, comme s’il eut été la

cause de ce malheur.

CULTE

ET RELIQUES

Saint

Mesmin et ses nobles compagnons furent inhumés à Brolium, et quand Attila se

fut momentanément éloigné de la terre qu’il dévastait, saint Loup vint avec

plusieurs personnes, fit jeter des filets dans la rivière, et en retira la tête

du saint martyr Mesmin, qui fut réunie à son corps. Il eût désiré remporter

dans sa ville épiscopale les restes précieux du chef de l’ambassade, mais un

obstacle invisible s’opposait à ce dessein. Saint Loup comprit alors que le

diacre martyr voulait être inhumé au lieu même de son triomphe, et le corps

reçut à Brolium les derniers honneurs. On en conserve encore aujourd’hui une

partie considérable dans l’église paroissiale de Saint-Mesmin.

Visitées

en 1544 par Mgr Louis de Lorraine, plus connu sous le nom de Cardinal de Guise, ces saintes reliques le

furent de nouveau le 30 septembre 1828 par l’un des vicaires généraux de Mgr de

Seguin des Hons. Elles avaient été sauvées des fureurs révolutionnaires en

1792, par Jacques Porentru, Jean-Baptiste Berthier et Etienne Herluison,

habitants de Saint-Mesmin.

Quant

aux reliques des jeunes compagnons de saint Mesmin, elles reposèrent longtemps

dans l’abbaye de Saint-Martin-ès-Aires à Troyes, sous le nom de Reliques des saints

Innocents. La Révolution en a fait perdre la trace.

Aucun

monument, après l’église de Saint-Mesmin, ne rappelle aujourd’hui le souvenir

du diacre martyr. Mais autrefois, une chapelle dont les ruines forment un

petite tertre gazonné que surmonte une croix, existait sous le vocable du

Saint, dans la contrée du pays qui s’appelle encore la Chapelatte. Une autre

chapelle, à l’ouest du village, près de la station actuelle du chemin de fer, a

également abrité, plus tard, les corps des saints Martyrs mais, comme la

première elle a depuis longtemps disparu.

Vie

des Saints de Troyes, par l’abbé Defer