Un Musée d’Art Moderne grâce à la donation Pierre et Denise Lévy

L‘ancien évêché de

Troyes, ancien Palais épiscopal, jouxtant la cathédrale depuis le XIIe siècle,

constitue un exceptionnel ensemble historique, avec la mise en lumière de

toutes les richesses archéologiques : vestiges de soubassements gallo-romains,

restes d’une baie monumentale, plafonds gothiques, maçonneries en appareillage

champenois (brique et craie), modifié au gré des mandats épiscopaux, le

bâtiment central est édifié dans les années 1520 et se voit complété d’une aile

à l’architecture classique au XVIIe siècle. Jardin à la française, petit pont

conduisant à l’ancien lavoir de l’évêché, avec tourelle, dans la cour

d’honneur, magnifique tilleul provenant d’une bouture rapportée des jardins du

Vatican vers 1860, par Monseigneur Emmanuel-Jules Ravinet, évêque de Troyes

(1861-1875), se détache de l’architecture et des vitraux de la cathédrale

voisine.

Devenu bien public à la séparation de l’Église et de l’État, le bâtiment abrite plusieurs services départementaux avant de devenir au début des années 1980, l’écrin de la dation d’art moderne de Pierre et Denise Lévy.

Comme dans de nombreuses villes au XIIe siècle, le palais épiscopal jouxte la cathédrale. Même s’il est probable qu’une résidence existait depuis longtemps, ce n’est que sous l’épiscopat d’Henri de Carinthie (1147-1168) qu’il est mentionné dans ses actes : « notre palais épiscopal ». De cette époque est conservée aujourd’hui encore, une arche romane située en haut de l’escalier d’honneur. Elle est le rare témoin de ce palais médiéval. Au début du XVIe siècle, l’évêque Guillaume Parvy (1518 – 1528), confesseur de François Ier, souhaite un nouvel hôtel et entreprend des travaux pour achever ceux de son prédécesseur. Ce grand corps de logis Renaissance qui comprend les appartements de l’évêque, les communs et autres pièces dévolues aux services, n’a pas de décors ostentatoires, contrairement à d’autres palais de la même époque. Monseigneur Malier, dès le début de son épiscopat (1641-1678), fait lui aussi agrandir la résidence et son jardin en rachetant notamment des parcelles et des maisons à l’arrière du bâtiment. Sur des plans du chanoine Maillet, il fait également élever une aile accolée perpendiculairement à la cathédrale, au niveau du chœur. Dans le style architectural classique caractéristique du règne de Louis XIV, la façade aux larges fenêtres, donnant sur la cour d’honneur, est sommée d’un fronton orné du blason de l’évêque de Troyes encadré par deux lions. À l’intérieur, un large escalier d’honneur est édifié afin de mener à une grande salle destinée aux réunions ecclésiastiques tandis qu’une chapelle privée communique directement avec la cathédrale.

Sous la Terreur, certaines pièces du palais servent de geôles ou de casernement pour les troupes militaires. Au moment des premières batailles napoléoniennes, un hôpital provisoire est installé dans le palais. Le jardin épiscopal est, quant à lui, mis à la disposition de l’École centrale du Département de l’Aube pour y aménager un jardin des plantes. Le Concordat rend, par la suite, l’usage du palais aux évêques qui en conservent la jouissance jusqu’à l’adoption de la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905. Le Département de l’Aube devient le nouveau propriétaire du palais et y installe des services administratifs (éducatif, social, sanitaire, vétérinaire). En 1909, le bâtiment est classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

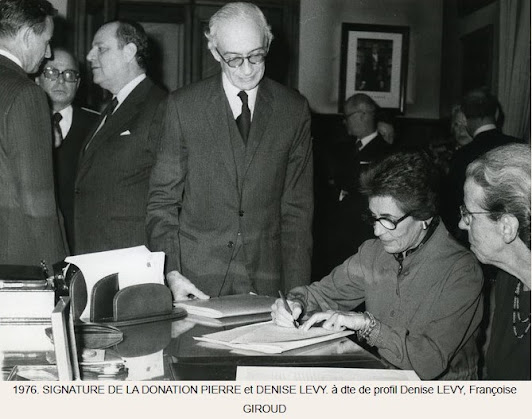

Un industriel troyen, M. Pierre Lévy et son épouse ont constitué pendant 40 ans, une exceptionnelle collection de plus de 4.000 œuvres d’art. Le 6 novembre 1976, en présence de Raymond Barre premier ministre et Françoise Giroud ministre aux affaires culturelles, les collectionneurs ont fait don à l’Etat français, d’environ 2.000 œuvres (dont 600 majeures), ayant trait à l’Art français de 1850 à 1950.

Le choix de l’ancien évêché est réalisé avec les donateurs et la Ville de Troyes l’acquiert officiellement le 13 juin 1980 pour un franc symbolique auprès du Conseil général de l’Aube. La rénovation, encadrée par le service des monuments historiques sous la conduite d’Yves Boiret, est confiée à l’architecte troyen François Peiffer. Durant deux ans, les travaux visent à mettre le bâtiment aux normes pour accueillir les collections, la conservation, un atelier pédagogique et un auditorium, tout en respectant l’esprit du lieu. L’ancien lavoir ainsi que la cour d’honneur sont rénovés et le jardin est aménagé à la française pour faire écho à l’architecture. Le nouveau musée d’Art moderne est inauguré le 20 octobre 1982 par François Mitterrand, président de la République, Jack Lang, ministre de la Culture, Robert Galley, maire de Troyes et les époux Lévy.

En 1980, les fouilles archéologiques en amont de la rénovation ainsi que la suppression d’aménagements intérieurs modernes ont permis de redécouvrir des éléments remarquables de l’architecture d’origine. Au niveau de l’entresol, dans l’actuel auditorium, sont visibles des éléments sculptés d’édifices démolis au IIIe siècle réemployés dans la muraille antique puis réutilisés dans le soubassement de la façade sud du palais élevé durant le Haut Moyen Âge. En entrant dans le musée, en haut de l’escalier d’honneur, une arche romane en plein cintre reposant sur deux colonnettes surmontées de chapiteaux à volutes, se détache du mur de la façade sud. Au rez-de-chaussée, une imposante cheminée du XIVe siècle est présente dans une des premières pièces du corps de logis du XVIe siècle, tandis que des maçonneries en appareillage de damier champenois sont visibles au 1er étage tout comme à l’extérieur sur la façade nord donnant sur la cour d’honneur. Dans ce même logis, un escalier en bois sculpté permet d’accéder aux combles.

Dans l’aile du XVIIe

siècle, les plafonds sculptés ainsi que la cheminée en chêne rappellent que ces

espaces étaient jadis les salles de réception de l’évêque. Ornée d’une frise de

feuilles d’acanthe et surmontée de deux caryatides imposantes portant une

guirlande, le centre de la cheminée était autrefois décoré d’un portrait de

l’évêque François Malier peint par le Troyen Jacques de Létin.

Cette rénovation

enrichit l’architecture originelle de deux éléments contemporains. Ainsi, s’élève

un escalier hélicoïdal en acier brossé dans les salles d’expositions

temporaires tandis que les portes sculptées de Parvine Curie, réalisées dans le

cadre du 1% artistique (1984), accueillent les visiteurs à l’entrée du musée.

Dans le jardin, le lavoir,

l’allée de tilleuls ainsi qu’une ancienne treille témoignent de la fonction

nourricière du potager et du verger épiscopal alors irrigué par le Meldançon,

détournement de la Seine, aujourd’hui asséché.

Le collectionneur

Pierre Lévy, motivé tant par la philanthropie que par le souci de préserver son

entreprise, précise que « […] Cette donation est faite pour faire profiter tout

le monde de ce travail de collectionneur que j’ai fait pendant quarante années

et ma femme m’y a beaucoup aidé. Alors, j’ai posé comme conditions que ce musée

- et cela a été accepté [...] - devienne un musée de collectionneurs et non un

musée de muséologue ou de muséographe […] » (entretien de Pierre Lévy avec

Jacques Chancel dans l’émission Radioscopie diffusée le 23 avril 1976 sur

France Inter).

Cette collection reflète l’amour du couple Lévy pour l’art français de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’au milieu du siècle suivant. Ceux-ci s’intéressent plus particulièrement à une modernité, fondée sur les genres classiques (portrait, nature morte, paysage, scène de genre) et la figuration. Du réalisme (Courbet, Millet, Degas) à la figuration des années 1950 (Balthus, Buffet, De Staël), en passant par le cubisme, le fauvisme ou encore le classicisme des années 1930 (Dunoyer de Segonzac, Dufresne, Despiau), les collections montrent les recherches d’artistes du XXe siècle ayant souhaité être modernes tout en restant dans la tradition.

Le musée possède également deux fonds importants d’œuvres d’André Derain et du troyen Maurice Marinot qui ont tous deux été les plus proches amis des Lévy et un bel ensemble d’œuvres extra-occidentales. Outre cette donation originelle, le musée s’est enrichi, en 2011, d’une seconde grande donation d’une partie de la collection de Raymond Buttner par son épouse, avec notamment des œuvres d’artistes de la Seconde École de Paris (Corneille, Klee, Herbin, Michaux, Wols…), ainsi que de la donation Claude et Isabelle Monod dans le domaine du verre contemporain.

C’est la plus

importante donation de France.

Le critique Claude Roger-Marx, a déclaré : " l’ensemble mérite, pour le nombre et la qualité, d’être comparé aux plus notoires collections des Etats Unis, de Suisse… ".

Le spécialiste Waldemar

George a écrit : " la collection

Pierre Lévy à Troyes est un haut lieu de l’Art au XX° siècle ".

Henri de Cazals a écrit

: " avec la donation Lévy, Troyes

va se trouver dotée d’un des plus beaux musées d’art moderne en France ".

Les 2.000 œuvres d’art

sont composées de peintures, dessins, sculptures, céramiques, verreries,

tapisseries et objets d’art africain et océanien.

Y figurent des

peintures de Derain, Vlaminck, Braque, Van Dongen, Courbet, Daumier, Degas,

Seurat, Bonnard, Cézanne, Dufy, Marquet, Rouault, Soutine, Vuillard, La

Fresnaye, André Mare, Charles Dufresne, Dunoyer de Segonzac… sans oublier

Maurice Marinot qui, sans abandonner la peinture et l’aquarelle, consacre une

grande partie de son activité à l’art de la verrerie, dont il a été un des

principaux rénovateurs au XXe siècle.

Le Musée d’Art Moderne

de Troyes, est reconnu en France comme à l’étranger. Des millions de visiteurs

ont déjà admiré quelques-uns de ces chefs-d’œuvre dans des expositions de

l’Orangerie à Paris, de New York ou Tokyo…

La donation consentie à

l'Etat en 1976 comprend, au total, 337 peintures, 1277 dessins, 104 sculptures,

dont une série complète des bronzes de Derain, 1 estampe, 157 objets d'art

occidentaux, 81 œuvres africaines.

Aujourd’hui encore, des acquisitions et donations complètent ces collections qui comptent désormais près de trois milles œuvres grâce, notamment, à la générosité de la société des Amis du musée d’Art .moderne.

Suite aux récents travaux de restauration et de changement de scénographie, le musée d'Art Moderne a récupéré la collection de verreries du musée Saint Loup son voisin. En effet, le musée des Beaux-Arts de Troyes était connu également pour son ensemble de verreries tout à fait remarquable et exceptionnel. On peut donc admirer à leur nouvelle adresse, des vases de Maurice Marinot, de Daum, Gallé, Laïque…

« Mais, dans quelles conditions s’est effectuée la dation-donation de Pierre et Denise Lévy au Musée d’Art Moderne ?

[ Par devoir de mémoire, je dois expliquer comment nous la devons exclusivement à Robert Galley, maire, qui m’a remis le double de sa lettre, écrite le 31 août 2008, à Mme la Directrice des Musées de France.

En voici quelques extraits : «… ministre en 1974, j’ai appris la situation difficile dans laquelle se trouvait le groupe de Pierre Lévy et sa société Devanlay-Recoing. La presse spécialisée s’étant emparée de cette affaire, faisant état des possibilités de reprise du groupe par le trust chimique et textile anglais ICI, je rencontrai Jean-Pierre Fourcade Ministre des Finances fin novembre 1975, avec Pierre Lévy, à qui j’ai appris, à son grand effroi, qu’il était depuis la veille, en cessation de paiement !

L’industriel exposa que les banques réunies avaient imaginé de conditionner un nouveau prêt à son groupe, au nantissement de sa collection de tableaux, ce qui provoquait son indignation… Il renouvela au Ministre, ce qu’il m’avait avancé à diverses reprises, à savoir que Mme Lévy et lui-même voulaient à terme, établir une Fondation où seraient versés ses tableaux et ses œuvres d’art (stockés dans un bunker très bien protégé*)...

Plusieurs réunions se succédèrent, et il fut convenu que l’Etat, sur les fonds du F.D.E.S., consentirait un prêt aux Ets Devanlay-Recoing, pour permettre au groupe de M. Lévy de passer le cap difficile, aux conditions explicites suivantes : … M. et Mme Lévy feraient une donation à l’Etat d’une part majeure de leur collection de tableaux et d’œuvres d’art…

Un groupe d’experts financiers… évaluerait le montant du prêt à consentir pour rétablir la situation financière de Devanlay-Recoing et permettre la poursuite des activités… La décision finale fut prise par le Ministre J-P. Fourcade… et ce, malgré les réserves qui, assez nombreuses, avaient été faites par certains Directeurs du Ministère de l’Economie et des Finances sur la régularité de cet accord…Une condition annexe de M. et Mme Lévy stipulait que les œuvres devraient être regroupées dans un musée unique…

Ces conditions ayant été acceptées, je fis valoir que la Ville de Troyes considérait que ces œuvres avaient été acquises essentiellement par le travail des ouvrières et ouvriers troyens du textile et qu’à ce titre, nous avions la priorité absolue de les recevoir et les présenter, à charge pour la Ville de Troyes de construire un musée convenable, adapté à la collection et agréé par la Direction des Musées de France…ce ne fut que par la promesse par moi-même d’une solution locale prestigieuse et bien adaptée à la présentation de la collection que la décision finale fut acceptée, après arbitrage informel de Monsieur le Président de la République…

Par la suite, vint s’ajouter le problème de la dation composée de 9 tableaux, parmi les plus prestigieux, en contrepartie du versement des droits de mutation à titre gratuit dont M.Lévy était redevable, à raison de la donation-partage consentie par lui et son épouse à leurs 5 enfants ... j’obtins de la Direction des Musées de France que ces 9 tableaux seraient confiés au Musée de Troyes… après discussion avec M. Bernard Laurent, Président du Conseil Général et les membres de son Conseil, il fut décidé de construire une Cité Administrative moderne, qui fut terminée en 1978, permettant ainsi la libération totale des bâtiments de l’ancien Evêché.

C’est ainsi que fut construit grâce au financement de la Ville en 1979-1980, et

le 1er trimestre 1981, le Musée d’Art Moderne de Troyes. Il fut inauguré le 20

octobre 1982, par Monsieur François Mitterrand, Président de la République

". »

Archives : J. Schweitzer, maire adjoint de ville de Troyes de 1959 à 1994.]

Le bunker*

LEUR CALVAIRE avait

duré des heures. En mai 2002, plusieurs membres de la famille d'un riche

collectionneur [Pierre Lévy] installés dans l'Aube avaient été séquestrés par

un commando d'hommes armés. Prises au piège dans leur propriété de Bréviandes, près

de Troyes, les victimes avaient été frappées et menacées de mort par leurs

agresseurs.

Bien renseignés, ces

derniers n'étaient repartis qu'après avoir acquis la certitude qu'ils avaient fait

main basse sur la totalité du butin qu'ils étaient venus chercher : une

collection privée composée de dizaines de toiles de maîtres. Pierre Lévy,

décédé quelque temps avant l'attaque, avait donné une importante partie de ses

tableaux à l'Etat à la fin des années 1970. Mais ses proches conservaient

toujours de nombreuses toiles, notamment dans une cave spécialement aménagée et

creusée dans le parc de la demeure.

« Une équipe

extrêmement dangereuse et violente »

Un an et demi après le

« saucissonnage » de Bréviandes, la police judiciaire et la gendarmerie viennent

de retrouver la totalité du butin à Paris. Après plusieurs mois de

surveillance, les enquêteurs de l'Office central pour la répression du

banditisme (OCRB) et leurs collègues de l'Office central de lutte contre le

trafic de biens culturels (OCBC), ont interpellé trois hommes qui s'apprêtaient

à « déménager » l'imposante collection. Dans une camionnette garée avenue

George-V, dans le VIIIe arrondissement, les policiers ont découvert 258 œuvres

provenant pour l'essentiel du braquage de mai 2002. Cette saisie record,

aujourd'hui à l'abri dans les locaux de la direction centrale de la PJ, à

Nanterre, comporte entre autres deux toiles de Dufy et une de Picasso. Ces

interpellations s'inscrivent dans la continuité d'un autre coup de filet, réalisé

en septembre 2002. A l'époque, les enquêteurs avaient arrêté un groupe de

truands spécialisés dans le « saucissonnage ». Parmi ces suspects figurait un

membre du clan Hornec, une famille de la banlieue sud de Paris dont plusieurs

membres sont fichés au grand banditisme. Fabrice Hornec, 34 ans, avait été

écroué avec plusieurs complices, mais aucune œuvre d'art n'avait été retrouvée

lors de cette première opération.

Un de ses cousins,

Thierry Hornec, âgé de 40 ans, fait partie des trois hommes arrêtés en

possession des tableaux lundi dernier. « Il est difficile d'estimer la valeur

marchande des biens retrouvés, commente un enquêteur. Il y en a pour plusieurs

millions d'euros, mais, outre le fait d'avoir récupéré ce butin, nous sommes surtout

très contents d'avoir mis hors d'état de nuire durant quelque temps une équipe

extrêmement dangereuse et violente. » Deux kilos de cocaïne et des armes de

poing ont été également saisis lors des interpellations.

« Mme Lévy (belle-fille de Pierre), une de mes clientes est restée otage pendant des heures avec ses deux enfants en bas-âges, ainsi que d’autres membres de la famille. Les cambrioleurs ont passé à tabac le gardien de la propriété pour pouvoir accéder à la chambre forte. Depuis cet évènement pour le moins traumatisant, la famille a vendu la propriété ».

Qui

était Pierre Lévy ?

Pierre Lévy, né le 11

avril 1907 à Guebwiller dans le Haut-Rhin.

Affecté dans l'armée à

Troyes en 1927, Pierre Lévy y travaille ensuite dans l'usine de maille "le

Jersey Troyen" : il épouse la fille du propriétaire, Denise Lièvre

(1911-1993).

À 24 ans, il rachète

l'usine Devanlay-Recoing avec deux de ses oncles les frères Georges et René

Spira. Les usines Devanlay-Recoing produisent en masse des produits textiles de

qualité moyenne à destination de la grande distribution, et exécutent des

commandes pour l'armée française. Dès le début, Devanlay-Recoing est bien

"connecté" avec les grands magasins d'habits.

Pierre Lévy développe

une des plus grandes entités textiles françaises dans le bassin d'emploi de

Troyes. La société Devanlay existe toujours ; elle est notamment connue pour

avoir la licence mondiale de fabrication et de distribution des vêtements

Lacoste.

En décembre 1941,

Pierre Lévy se réfugie dans la clandestinité en zone non occupée lorsque les

premières rafles allemandes sont déployées ; pendant l'Occupation, le capital

de Devanlay est aryanisé.

Lévy reprend les rênes

de l'entreprise en octobre 1944 et approvisionne l'usine avec 100 tonnes de fil

qu'il avait dissimulé à Bordeaux. Il signe un partenariat pour fournir

l'Alsacienne de Prisunic et les Galeries Lafayette pendant dix ans, une base

solide sur laquelle il a fait croître les moyens de sa société. Il prend aussi

11 % du capital de l'Alsacienne de Prisunic et monte rapidement à 36 %. Il

prend également une participation dans Les Nouvelles Galeries. Il crée la

S.A.F.A.T pour la gestion des actifs financiers de son groupe, et Rodin pour la

gestion des actifs immobiliers.

En 1953 Lévy rachète

les Nouvelles Galeries et les magasins Uniprix.

En 1976 la société

Devanlay traverse une crise financière et Lévy y fait entrer son beau-fils,

Léon Cligman pour redresser le groupe ; un conflit familial s'ensuivra, Cligman

défendant qu'on lui avait promis le contrôle de la société une fois le

redressement effectué, face aux Lévy qui ne souhaitent pas quitter Devanlay4.

Finalement Devanlay fut

cédé à Maus Frères en 1998.

Pierre Lévy décède le

25 février 2002 à Bréviandes

Sa fille, Martine, est

connue comme artiste sous le nom de Martine

Martine, elle est sculptrice et peintre ; est mariée à Léon Cligman,

le dirigeant d'Indreco.

Le fils de Pierre Lévy,

François, a repris son siège au conseil de Devanlay, épaulé par ses deux sœurs

Claire et Annie4. Éric Lombard compte parmi les petits-fils de Pierre Lévy.

Martine

Martine

Martine est née le 22

Avril 1932 à Troyes., ses parents sont Pierre et Denise Lévy

Après des études à

l'Académie Julian et à la Grande Chaumière elle épouse le 24 Septembre 1954

Léon Cligman, industriel, collectionneur et amoureux de l'Opéra. Elle lui

donnera 2 filles Sophie et Olivia, magistrate, codéfenderesse de Florence Rey

dans l'affaire Rey-Maupin en 1995.

En 1956 elle participe

à une exposition de groupe à la galerie Romanet Cent tableaux de fleurs de Van

Gogh à Bernard Buffet. L'Etat achète son tableau. Puis Martine se tait pendant

15 ans.

Sur les conseils du

critique et historien d'art Claude Roger-Marx (1888 + 1977) elle présente en

1971 ses oeuvres à la galerie de Katia Granoff (1895 + 1989). Ce sera le début

d'une quête passionnée de l'Art sous toutes ses formes et en 50 ans Martine est

devenue elle-même un monument de l'Art contemporain, connue sous le nom de

" martine martine ".

Novembre 1971. Ce texte

de Claude Roger-Marx que Pierre Lévy gardait précieusement et montrait

volontiers à ses amis quand il parlait de sa fille.

" Quand on demandait à Degas comment il

avait pris conscience de sa vocation, il répondait : Le dimanche notre bonne nous emmenait au

Louvre. Mon frère faisait des glissades sur les parquets, et moi je regardais

les tableaux ".

Celle qui, par

modestie, ne signe que d'un prénom, eut la chance exceptionnelle de vivre dès

sa plus tendre enfance dans un véritable musée privé au mur duquel ne

voisinaient que des œuvres exemplaires de Derain, Dufy, La Fresnaye, Vlaminck,

Dufresne, Segonzac, Soutine (en dernier cité bien qu'il fut, je pense, un de

ceux qui agirent le plus activement sur sa vision). A travers leurs oppositions

mêmes, elle commença à découvrir l'univers. C'est de ces créateurs,

simultanément ou successivement interrogés, c'est aussi des conseils amicaux

qu'elle reçut du grand maître verrier Marinot, qu'elle apprit, plus encore que

les enseignements techniques donnés chez Julian ou à la Grande Chaumière, à

organiser une composition, à faire se compenser les chauds et les froids, les

pleins et les vides, les clairs et les sombres, qu'elle se chercha, et se

trouva.

Fougueuse de

tempérament, et tentée par les sujets, et par les formats les plus divers,

Martine, avec une vérité juvénile, osa prendre tous les risques, affirma

hautement ses prédilections pour les contours nettement arrêtés, les tonalités

franches - bruns et rouges chaleureux, bleus de Prusse, verts stridents,

safrans vifs - et pour les objets les plus disparates dont elle définit la

structure ou les singularités d'une touche impérative, réconciliant la couleur

locale avec des reflets inventés, l'observé avec l'imaginaire, respectant à

côté de l'éprouvé ou du voulu, la part créatrice des hasards.

Ayant conservé pour

elle seule, depuis bientôt vingt ans, toute sa production, voici la première

fois que Martine expose et s'expose, non par vanité ou par ambition, mais afin

de mettre plus de recul entre elle et ses œuvres et de faire de nouveaux

progrès, de dominer ce qu'elle sent de trop fébrile encore et de dispersé dans

son organisation linéaire ou dans son orchestration colorée, soucieuse

d'obtenir cette indispensable unité à laquelle atteignent déjà nombre

d'intérieurs, de natures mortes, de figures et de nus ici présentés.

Tout en conservant un

caractère d'austérité, de gravité même, ces toiles témoignent d'une allégresse,

d'un tonus, d'une décision, d'une véhémence, qu'on ne trouve qu'assez rarement

réunis chez une femme. Elles n’éludent ni ne feignent. Elles évitent aussi bien

les charmes frelatés que les provocations et les étrangetés auxquelles tant de

peintres d'aujourd'hui se livrent pour plaire.

Ne dissimulant ni ses

manques, ni les sources pures auxquelles elle a puisé, Martine n'a sacrifié à aucune

théorie, à aucune mode. Qu'elle continue donc à n'en faire qu'à sa tête, je

veux dire à n'obéir qu'à ses yeux, a son instinct, à ses certitudes

intérieures, à son dynamisme, et à satisfaire, grâce à la peinture et aux joies

qu'elle lui apporte, son appétit de vivre et de survivre ".

Après les chevaux, les

sumos, les mains, les concerts, depuis 2006 Martine est confrontée dans un face

à face presque sans fin avec le gargantuesque Balzac et sa Comédie, humaine de

toute éternité.

Balzac par Derain,

propos recueillis par Denise Lévy 5

mars 1949 Chambourcy

« Il y a tout

dans Balzac, on y trouve toujours du nouveau parce qu'on a soi-même de

nouvelles expériences. Ce n'est pas intelligent mais c'est la vie. Quand un

garçon est amoureux il ne dit pas des choses intelligentes mais il est émouvant

comme Balzac ».

Chevalier

de l’ordre national du Mérite en 2004

Commandeur

de l’ordre des Arts et Lettres en 2009 : officier en 1990

Officier

de la Légion d’Honneur en 2022 ; Chevalier en 2011

Quand Martine Martine fait comme ses parents…

En 2016, Léon Cligman

et Martine Martine engagent une donation d'œuvres et d'objets d'art au musée

des beaux-arts de Tours, collection dont le contenu n'a pas encore été rendu

public et comprenant peut-être des œuvres dont elle est l'auteur. Sur un

chiffre d'environ 1 800 œuvres estimé au départ, 1 200 d'entre elles ont été

jugées « non muséables ».

Ce projet de donation

est assorti d'un financement de plusieurs millions d’euros pour construire une

extension du musée qui accueillera cette collection. Cette extension menaçant

l'intégrité des bâtiments et du site aurait dû être baptisée « Pavillon Martine

et Léon Cligman - Musée des Beaux-Arts ». Le 10 novembre 2016, la Commission

nationale des secteurs sauvegardés rend à l’unanimité un vœu négatif pour ce

projet.

Un deuxième projet est

envisagé pour accueillir cette donation au château de Tours. Le donateur

souhaite alors offrir ses collections non plus à l’État, mais à un fonds de

dotation privé placé sous son contrôle personnel avec un droit de regard sur la

direction artistique des expositions du monument. Le 20 mars 2017, ces

nouvelles exigences se heurtent au refus de la municipalité.

Fin août 2017, un

troisième projet prévoit d'installer une partie de cette donation à

Fontevraud-l'Abbaye dans le bâtiment de la Fannerie de l’abbaye de Fontevraud,

sans qu'aucun nouveau bâtiment supplémentaire ne soit nécessaire à son accueil.

Le 23 juillet 2018, la

donation est signée entre le couple, l'état et la région Pays de la Loire,

comprenant 522 œuvres. Une deuxième donation portera le fonds du futur musée à

900 œuvres. Le musée d'Art moderne de Fontevraud ouvre en 2021.

Léon

(Leib) Cligman époux de Martine Lévy ; est né le

26 mai 1920 à Bender (Roumanie) ;

décédé le 15 mai 2022 (101 ans) à Paris 16ème, sa sépulture se

trouve au cimetière du Montparnasse.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire